Archive for the ‘(連載)たそがれ駄小説’ Category

連載 33: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (11)

三、タルト ⑪

裕一郎は、昔友人の一人から聞かされた話を憶えている。 個人的なことや家庭のこと、ましてや幼児期を語ることなど決してない男だった。いつも姿勢を崩さず、弱みを見せず、周りから与えられた役割や期待に応え続けた男だ。その男があるとき泥酔の果てに語った。 小学校四年の時、父母が離婚した。離婚そのものに口を挟むつもりはないし、幼かった自分には正直両者の理由を明確には理解出来ていない。ただ、どうしても自分の中で未解決なことがあるのだ。調停というのは残酷なもので、四年生に問うのだ、「お母さんとお父さん、どちらについて行いて行きますか?」と。もちろん、母と離れたくはなかった。だが、父を拒否したのではない。 調停員に母親とやって行くと答えた時の「父を棄てた」という感覚が、ことある度に込み上げて来る。 控室を出て、家裁の前庭で煙草を銜えて空を見ていた父の姿が、調停室の窓から見えていた。こちらを見たいのを堪えているのが判った。 控室に戻るとき、調停室に向かう父とすれ違っても目を合わすことが出来なかった。帰り際、父は母に手を引かれる自分に「お母さんを頼むぞ!」とことさらな大きな声を掛けて、家裁の玄関を背にスックと立っていた。振り返って「うん」と答え手を振ったのだ。次の言葉など出はしなかった。姉が二人いるが、男の子は一人。父を棄てた意識は消えたことがない。良き親であった父を棄てることなど四年生に出来るはずもない。それは、生きた時間が育んだ世界と持っている能力を超えている。大人になったら父と話そうと考えていたが、大学入学の年に父の死を知った。家裁玄関前に立つ父が、父の最後の記憶だ。古い友のそんな話を思い出していた。

温泉宿に泊まる余裕も無く、「坊ちゃんの湯」があれば充分だとチェックインした近くのビジネス・ホテル。ふらりと出て、もちろん商店街の外れ横丁のれん街で一杯やった。遅くに狭い部屋へ戻った。

部屋で、一口大のタルトを袋から出して食べた。タルトは四度目だ。一度目は去年の初め、現場で亜希に貰って。二度目はその翌日高志の家で玲子に出されて、三度目はさっき美枝子に逢う直前。そして今四度目だ。 秋に黒川一家が沖縄へ発ち、次いで、亜希が高志の会社を去った。美枝子が沖縄を離れ、年が明けて黒川が沖縄へ来いよと誘い始めた。高志の口利きで得た仕事:ノザキを三月末に辞め、今四月、自分は沖縄に向かっている。裕一郎は、温泉街に向かう道沿いの並木のように群れてではなく、部屋の窓から見える疎水の石垣に群れから離れ独り立つ、散り始めた一本夜桜を見て思った。 人は、去り、移り、離れ、別れるのだ。咲きもすれば散りもする。人の出会いと別れに口出しするつもりは無い。けれど、黒川夫妻を知る者の多くから、美枝子を非難する声を聞いてもいた。さっき美枝子から話を聞いても、それらの人々に対して美枝子を擁護する強い気持ちになることも、人々と同じ意見に立って美枝子を糾すことも、裕一郎には出来ないのだ。擁護でも非難でもない感情、どこかは同類であるだろう者への奇妙な感情だった。美枝子に向かうのでも他人へ向かうのでもない、内側へ自身へ向かうしかない、「ため息」に似た感情とでも言えば近いか・・・。 私立探偵でもあるまいが、黒川の歴史は知っておきたい。明日朝、黒川の元妻子が営むという博多の店を覗こう。福岡からの午後の便を確保している。夕刻には那覇だ。黒川とユウくんとの再会だ。久し振りに比嘉にも会える。枕もとのラジオから、黒川送別会の帰りに亜希と行った居酒屋チェーン店に流れていた曲が聞こえてくる。同世代女性歌手の息子の歌だ。さくら舞い散る旅発ちを唄っている。あの時は聞き流したが、さっき窓の外にさくらを見たからか、誰彼の旅を思ってか「いい歌だ」と思えた。 亜希は沖縄に居るのだろうか?

(三章、タルト 終) (次回より 「四章、じゆうポン酢」)

連載 32: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (10)

三、タルト ⑩

「<しののめ>のママに言っといて、長生きして下さいって。この結末を見ずして逝っちゃうんじゃないわよ、って。」 黒川と永く暮して来たんです。今はどうすればいいか、どういう風にしかできないかは、私が一番知ってますヨ。元女房に任せて。永い闘いになるだろうなと思ってます。仕方ありません。 闘い? そうか、美枝子は闘っているのか。美枝子と黒川が、二人手を携えて「明日に向かって」発ったのは、七七年だった。裕一郎・高志たちの職場バリケード占拠闘争の開始も同じ七七年だった。 闘いという言葉の響きを遠くに聞いている己の今を思った。美枝子が百貨店勤務の悪戦の中でも手放さず抱えていたもの、父親から「出て行ってくれ」と言われるほどの行動へと衝き動かしたものを想った。

裕一郎は、座って首まで浸かるにはやや深い湯舟に中腰で立ち、結局は核心部分を何も聞き出せなかったなぁと考えながら深呼吸した。黒川にとって、何故沖縄なのか? 「さあ、好きなんでしょ」や「女の匂い」では解らない。これ以上のユウくんの件での質問は詰問となるだろう。どうして、それでもユウくんを連れ出す強引に挑まなかったのか? 黒川とユウくん二人の日常生活は成り立つのか? 冷たい水滴が、歌詞のような「天井からポタリと背中に」ではなく、頭に落ちて来る。常連の観光客か近隣の馴染み客か、数人の初老の男たちがここでの作法を示すように、腹から上を湯から出して湯舟内の隅の段に座り、ひそひそ声でもなく大声でもなく談笑している。その場の空気が大きくゆっくり呼吸を繰り返して、湯・浴室・休憩室・建物、その全てに溶け込んで行くのだと思え心地よかった。緩やかで掴み所がなくとも解き放たれていて遠慮は無い、それが湯という場の本来の姿であり役割だ。![a2073a44f781454d328def05c3ef9fac1[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2010/12/a2073a44f781454d328def05c3ef9fac11.bmp) 休憩室に戻って寛ぐと、さっき仕事へ戻る時間を気にした美枝子が、椅子から立ちそうになりながら留まって語った場面を静かに思い出せた。 「だから今は、黒川が何を吹聴しても、世間様からひろしを棄てた母親だと言われてもいいんです。その方がひろしが救われます。ひろしにはハハは松山の旅館を手伝わなきゃならないと言いました。私はやがていつか、必ずひろしを引き取ります。私には今、それを強行する力もないし、それをすれば、心臓に爆弾抱えている黒川は死にますよ。だから、それ、出来ませんの」 「じゃ、もう時間ですから」と立ち上がって、美枝子は席に言葉を残して行った。「選び棄てる」・・・。 「ひろしに選択させるのは忍びないと思ったのよ。選択というのはどちらかを選び取ることではなく、どちらかを選び棄てることですもん。」

休憩室に戻って寛ぐと、さっき仕事へ戻る時間を気にした美枝子が、椅子から立ちそうになりながら留まって語った場面を静かに思い出せた。 「だから今は、黒川が何を吹聴しても、世間様からひろしを棄てた母親だと言われてもいいんです。その方がひろしが救われます。ひろしにはハハは松山の旅館を手伝わなきゃならないと言いました。私はやがていつか、必ずひろしを引き取ります。私には今、それを強行する力もないし、それをすれば、心臓に爆弾抱えている黒川は死にますよ。だから、それ、出来ませんの」 「じゃ、もう時間ですから」と立ち上がって、美枝子は席に言葉を残して行った。「選び棄てる」・・・。 「ひろしに選択させるのは忍びないと思ったのよ。選択というのはどちらかを選び取ることではなく、どちらかを選び棄てることですもん。」

連載 31: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (9)

三、タルト ⑨

黒川の許を去ることにした直接の理由は聞かせてもらえなかったが、語り出せば終わりのない話が詰まっているのだろう。真偽は不明だが、先ほど聞いた「言動の裏に女の匂い」もあるのかもしれない。あれこれ聴いたところで、それはキッカケに過ぎない。そこへ至る長い物語の最後の弾きがねでしかないのだろう。 だが、ユウくんを置いての沖縄脱出。それは一般的には聞き辛い。大阪の周辺者からは大ブーイングだ。その声は裕一郎にも届いていた。 「ひろしと一緒に逃げたのよ。航空券も二人分買って空港に着いたら、ゲートの前に黒川が立っててね。それはそれは顔から火の出るような恥ずかしい想いをしたわ。大声を出して、衆人環視の中で叫ぶのよ。完全な暴力ですあれは」 引き返すことは屈することだと思い、出来るだけ早急にひろしを迎えに来るんだと決意して、一人で飛行機に乗った。その場面に怯えたひろしは黒川に奪われた。年末に、こっそり那覇へ行ったのよ。携帯電話でひろしを説得して呼び出そうとしたけれど、今度はひろしが応じなかった。ひろしは「ぼくがチチを看なきゃ」と思っているのよ。黒川はひろしの面倒を見ているつもりでしょうけど、事実は逆です。ひろしがチチを棄てられないのよ。 「もう亡くなった両親を、昔棄てて来た私に当たってる天罰なんでしょうよ・・・、ほんとに。」  人様が、善意からだろうけど、自分が理解できない事態、納得できない人間ドラマに苛立っていて、私を悪者にすることで整理が着くのならそれでいいと思っています。どう思われているかくらい、私の耳にも入ってきますよ。あなたも聞いているでしょう? いいんです、それで。 「いえ、ぼくの耳には特に・・・」 ひろしを連れ出しても黒川は連れ戻しに来るに決まってる。また大仰なパフォーマンスするでしょう。私には分かる。ほら、あなたが黒川ともよく行っていた駅裏の呑み屋「しののめ」のママなんか、携帯に三度も電話し来て説教するのよ。警察沙汰の近所にカッコ悪い騒動になっても、黒川の身に何か起こっても、何があっても、それでも我が子を離さないのが母親でしょ、私ならそうすると。 だけどね、私だってそんなことには耐えられる。言われなくたってひろしは私が産んだ子です。 昔と違って高齢のしかもニトロを離せない黒川です。違うのよね今度は、命にかかわります。それでも・・・と人は言うでしょう。違うんです、そんな形で大騒動になったりチチが死んだりしたら、誰が一番哀しみます? ひろしです、ひろしが哀しむんです。 いまの状態は、ひろしにとって、どちらも棄てていない状態です。だからこれでいいんです。私にとっては「連帯を求めて孤立を恐れず」ですと言った美枝子は、すぐに「ちょっと違うわね」と付け加え大げさにアハハハと笑った。

人様が、善意からだろうけど、自分が理解できない事態、納得できない人間ドラマに苛立っていて、私を悪者にすることで整理が着くのならそれでいいと思っています。どう思われているかくらい、私の耳にも入ってきますよ。あなたも聞いているでしょう? いいんです、それで。 「いえ、ぼくの耳には特に・・・」 ひろしを連れ出しても黒川は連れ戻しに来るに決まってる。また大仰なパフォーマンスするでしょう。私には分かる。ほら、あなたが黒川ともよく行っていた駅裏の呑み屋「しののめ」のママなんか、携帯に三度も電話し来て説教するのよ。警察沙汰の近所にカッコ悪い騒動になっても、黒川の身に何か起こっても、何があっても、それでも我が子を離さないのが母親でしょ、私ならそうすると。 だけどね、私だってそんなことには耐えられる。言われなくたってひろしは私が産んだ子です。 昔と違って高齢のしかもニトロを離せない黒川です。違うのよね今度は、命にかかわります。それでも・・・と人は言うでしょう。違うんです、そんな形で大騒動になったりチチが死んだりしたら、誰が一番哀しみます? ひろしです、ひろしが哀しむんです。 いまの状態は、ひろしにとって、どちらも棄てていない状態です。だからこれでいいんです。私にとっては「連帯を求めて孤立を恐れず」ですと言った美枝子は、すぐに「ちょっと違うわね」と付け加え大げさにアハハハと笑った。

今、軍資金貯めてます。従業員寮に居るのよ、従兄弟はマンションを用意すると言ったけど、寮に入るから差額をお金でくれとまで言ったのよ。寮に居る仲居さんたちの人生模様、解かります? どこへも行けないおんなたちの終着駅よ。DV夫や我が子の暴力から逃れて来て姿を隠している人、住む処など確保できない多重債務の人、不倫逃避行の果てに男に逃げられた人、若い男に貢いでいる人、故郷の両親に幼い子を預け月々給料の大部分を送金している人・・・、様々です。自身を生きることが困難なのよ・・・。 裕一郎は、昔、二十歳のころ半年居たパチンコ屋を思い出していた。ああ、同じだったなあ~。やはり「吹き溜まり」には違いなかった。そこで、密かに詩を書いている朝鮮人マネージャーに出会い、影響を受けたのだ。有名大学を受験すると嘘をついて高額の餞別を、客観的には「せしめた」のだ。だが、当時自分は若く、時代は若者にある種の可能性への扉を閉じてはいなかった。 その可能性の総てを食い潰したのだろう身を思えば「解ります」とは返せず、黙って聴いていた。

連載 30: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (8)

三、タルト ⑧

「それはすみません。何かいらんことしてしもうたのかな」 「いえ、どうせもう太陽は離れてたもの」 「比嘉さんと太陽、何かあるんですか?」 「ないでしょ、お互い目指すところが違うし。比嘉さんは彫塑と版画両方で多才だし、何となく意識してるんでしょ、同じ沖縄だし」 黒川の元々のズサンさに加え、高齢となって加速する衰えもあって業績は落ち込んで行った。黒川は一発逆転を考えていた。去年〇四年、黒川は何故か突然沖縄へ引っ越すと言い出した。 「数回那覇の百貨店で単発企画はしたのよね。さっきも言った通り、九八年によく売れたことがあって沖縄に好印象を持っていて、以来何回か那覇の百貨店で展示会したのよ。二匹目のドジョウを求めたんでしょ」 「それだけで沖縄へ? 引っ越すと言うても、移住でしょ。ご高齢やし、最後の場所と言うか・・・」 「ほら、去年八月、国際大学に米軍ヘリが堕ちたでしょう。その直後よ、沖縄へ行くと言い出したたのは。テレビの速報観て、頭に血が上っていっぱい電話かけまくってたわ。そうそう、比嘉さんにもしてたわよ。夜はテレビに向かって吠えてた」

「夏に決めて、一〇月実行? 即行やな・・・早過ぎません?動きが」 「そういう人です。訳が解りませんよ。私は猛反対したけど聴く人じゃありませんもの」 「ん~ん。何か他に気付いたことあります?」 「墜落事件の翌日、沖縄の女性から電話があって、一週間後に沖縄へ行って、借家も勝手に決めて来て・・・。黒川の言動の裏に女の匂いもして不愉快だったし・・・。」 「えっ? そんな・・・。違うでしょ、それは。今年七十八歳でしょうが」 「黒川は自分は青年だと思っているのよ。まぁそれはいいんだけど、」 「問い質せばええやないですか」 「いいんですよ、それは部分ですし。勝手に沖縄移住を決めたたことは、永~い経過の最終場面です」 不可解な話だった。何が何だか判らない。 米軍ヘリ墜落、沖縄の女性からの電話、黒川自然が移住を言い出す・・・、この三つに関連があるとも思えない。ひとつだけ質問した。 「電話してきた女性の名は憶えてます?」 「それが憶えてないのよ。沖縄の何々ですと電話があった」 「心当たりは?」 「知らないわよ!」 美枝子はこれ以上電話の女性のことは言わないとばかりに会話を閉じた。

「夏に決めて、一〇月実行? 即行やな・・・早過ぎません?動きが」 「そういう人です。訳が解りませんよ。私は猛反対したけど聴く人じゃありませんもの」 「ん~ん。何か他に気付いたことあります?」 「墜落事件の翌日、沖縄の女性から電話があって、一週間後に沖縄へ行って、借家も勝手に決めて来て・・・。黒川の言動の裏に女の匂いもして不愉快だったし・・・。」 「えっ? そんな・・・。違うでしょ、それは。今年七十八歳でしょうが」 「黒川は自分は青年だと思っているのよ。まぁそれはいいんだけど、」 「問い質せばええやないですか」 「いいんですよ、それは部分ですし。勝手に沖縄移住を決めたたことは、永~い経過の最終場面です」 不可解な話だった。何が何だか判らない。 米軍ヘリ墜落、沖縄の女性からの電話、黒川自然が移住を言い出す・・・、この三つに関連があるとも思えない。ひとつだけ質問した。 「電話してきた女性の名は憶えてます?」 「それが憶えてないのよ。沖縄の何々ですと電話があった」 「心当たりは?」 「知らないわよ!」 美枝子はこれ以上電話の女性のことは言わないとばかりに会話を閉じた。

「その後ユウくんとは・・・」 「ひろしにはね、ケイタイ持たせているから時々話し合えているわ。黒川に内緒でかけて来るわよ。夕方が多いのよ。家に独り、黒川は外出中という時ね。夜なら、チチは?って訊くと、たいてい今お風呂なんて言ってるけど」 帰宅が都合で遅れる場合などを考え、黒川がユウくんにケイタイを与えたという。皮肉にも、それが黒川が最も避けたい母子の連絡と交感のツールとなっているのだ。 ユウくんが通う自立支援センター「ひかり園」は午後五時の終了。バスで通うユウくんは黒川が出かけている場合、自宅へ戻ってから独りの時間を過ごすことになる。帰宅が遅れる時、黒川は四時前に園に電話を入れ、指導員とユウくん本人に遅れることを告げる。着信はもちろん、発信もワンタッチ登録で使いこなしている。ケイタイには、〈いえ〉〈チチ〉〈ひかり〉の三つだけが、1・2・3としてワンタッチ化されている。美枝子の番号を、黒川の知る1・2・3以外の伏せ番号にセットしてユウくんに伝えたのは「食堂」のオバサンだ。母子の別離に心を痛めてのことだ。黒川の帰宅が遅れる時には、ユウくんはそのオバサンの店で夕食を摂るらしい。美枝子が離れるに際してそうセットして来たとのことだった。

連載 29: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (7)

三、タルト ⑦

「ネンちゃん、ほれ尋常小学校四年の運動会憶えとらんね?」とウメさんに言われ記憶を辿った。その運動会の日、母親は夕方からの海軍の着任歓迎の大きな宴会の準備で忙しくて来ることが出来ず、ウメさんが来たのだが、母親が来なかったのはその一度だけだったのでよく憶えていた。従業員が多数居て、母が居なくても回るはずで奇妙なんだが、生憎板さんの一人が体調を崩しててんてこ舞いとのことだった。昼食で家族席へ行くと、知らない綺麗な女性が弁当を持ってやって来ていた。ウメさんは「ネンちゃん、わたしの親戚のオバサンたい。いっしょに食べんね」と持参した弁当を横へやり、その綺麗な女性の弁当を開けて並べた。ウメさんが続けて「ばってん、奥さんが作りなさった弁当ば食べんと叱られるけん、オバサンことも弁当んことも内緒たい。ネンちゃん、約束だで」と言った。三人でいっしょに食べたのだった。実に美味いそして手の込んだ弁当だった。他言しないというその約束は守った。一九三七年・昭和十二年の運動会だ。 その女性の美しい笑顔と美味かった弁当を思い出せば、丘の下の路面線路の周りの焼け爛れた街を慌しく往く人々の風景も遠くの廃墟も、自分の心も洗われて行くような不思議な感じがしたと言う。ウメさんが、二つ持っていたおにぎりのうち一つをくれた。ウメさんも母親と幼い弟を亡くしていた。 もらったおにぎりを手に坂道を降り路面に出て、父母の死亡に関わる気が重い手続きに役場へ向かったのだが、呆然として歩いたはずの記憶が一部空白だ。廃墟の街を歩いた感触、目にした光景・・・、実家の消失と父母の死を受け容れられず心が崩れたのか、ウメさんと話した運動会の弁当とそれを持ってきた女性の笑顔に飲み込まれたのか、その日のその後約一時間の記憶が空白なのだ。 記憶の映像と音声は、復旧と治療を取仕切る仮設庁舎の、ごった返す受付の喧騒から再起動する。熱く寒いひと月が始まった。

もらったおにぎりを手に坂道を降り路面に出て、父母の死亡に関わる気が重い手続きに役場へ向かったのだが、呆然として歩いたはずの記憶が一部空白だ。廃墟の街を歩いた感触、目にした光景・・・、実家の消失と父母の死を受け容れられず心が崩れたのか、ウメさんと話した運動会の弁当とそれを持ってきた女性の笑顔に飲み込まれたのか、その日のその後約一時間の記憶が空白なのだ。 記憶の映像と音声は、復旧と治療を取仕切る仮設庁舎の、ごった返す受付の喧騒から再起動する。熱く寒いひと月が始まった。

黒川の話を聴いていると、瓦礫の長崎と黒川の孤絶が迫って来て、もらい泣きしそうになって黒川の背に手をやった。その後ろから声がかかった。 「黒川さん・・・ではありませんか?」 振り返るとと、浅黒くて長身、伸ばした髪の毛を後ろで束ねた美枝子より少し若い感じの男が立っている。雑誌で見覚えのある顔だ。 黒川は豹変して、やあ元気かね?すごい勢いじゃないかと笑顔を振り撒いている。それが陶芸家・知念太陽だった。復帰直後の沖縄から福岡の造形美術大学へ進んだ知念太陽が、三年前大学を中退した際に個展を計画、業界ではただ一人黒川だけが支援したらしい。黒川は、君はやがて必ず、全国にその名が轟く人になると言い、周りの無関心を余所に奮闘したらしい。作品も売れ太陽にとって黒川はこの世界への道案内人なのだ。三年経ち、太陽はいよいよ打って出る気になっていた。「地獄に仏とはこのことね。」 太陽はその場で黒川を選任マネージャーに決め、二人は東京行きを中止して大阪へ向かった。大阪駅前にあった太陽も関係するグループの事務所を、太陽の口利きで半分仕切ってギャラリーとして格安で使わせてもらった。最初、知念太陽も扱うには扱ったが細々と旧知の作家との回線を修復して、従来のスタイルで臨んだ。大阪郊外の中堅百貨店の作家展に二ブース確保出来た時には小躍りした。 やがて太陽は数年後にはそこそこ名が売れ始め。太陽の作品とパンフを持って日本中駆け回った。楽しかった。年々知名度が上がって行く。 「子供は諦めていたのよ。私の年齢もあるし黒川の年齢もある。それが黒川五十八、私が三十八の時八五年、子供を授かった。高齢出産の部類ね」 「その頃には、太陽はほんとに全国に名が轟く人になっていた。それが、黒川の人生二度目のバブルかな。以来十数年、実質、太陽で食べたのよ」 「あなたもご存知の店舗付き住宅へ越して、ひろしが生まれ、遠方会場など黒川の管理運営では心配だったけど、私は外へ出なくなった。」 知念太陽で忙しくなる時期は、美枝子が管理できなくなった以降でもあり、個展や共同展で太陽との行き違いが続いた。ほとんどが黒川のミスだ。それが原因なのか、やがてメジャーになった太陽は徐々に黒川から離れて行った。九九年太陽が最後にやって来た時、太陽は裕一郎が持ち込んだ比嘉の作品をじっと見ていたという。

連載 28: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (6)

三、タルト ⑥

黒川はまず美枝子を博多に住まわせた。敷金はちょっと立て替えてくれと言われ、もちろん美枝子が出した。次いで黒川は、美枝子を店員として店に採用し、店を二人の物にしようと画策した。妻から業務の実権を奪おうという魂胆だ。なにしろ、黒川は子供の小遣帳程度の数字でも「頭痛が起きる」と把握できない幼児で、運営の全ては妻の手にあったのだ。美枝子も手が出ない。一時、妻と美枝子が同時に店に居ると言う修羅場だったが、すぐに妻は出て行き、手を打った。反撃だ。経理・財務の一切を仕切っていた妻は百貨店を含む各得意先と、黒川が切り拓いたあちこちの作家に夫の非道を訴えた。唐津の某作家のように「百貨店の女店員をたらし込むとは何ごとか!」と引上げる者もあって、幾つかの回線は妻の思惑通り切断されしてしまった。 福岡県美術家協会の大物が調停に乗り出し、これといった資産のない黒川が、店の権利と在庫一切を差し出すことを条件に、離婚は成立した。

「店の奥の居間で、私たちを囲んで座っている協会のお歴々を前にして黒川が吐いた決め台詞、カッコよかったのよ。しびれちゃうよ」  「何て?」 「いくら何でも恥ずかしいなぁ」 「ここまで言うた以上、喋らんとぉ」 「そうね。言っちゃおうかしら・・・」 「はい、言うて下さい」 「言うね。こう言ったのよ。『たとえ世界中を敵に回すことになろうとも、ぼくはこの人を採る』だって、クッフフフッ、あーあヒドイ」 「おっと、そりゃ新派以上や」 「冷や汗が出るわね。いくつになっても昔とおんなじで、歯の浮くようなスローガンに弱かったのね、私」 そうなのだ美枝子が浪速大に来たと言う前後の「あの時代」、周りには魂に届いたと思えるスローガンやキャッチ・コピーが咲き乱れていた。「全世界を獲得する為に」「一人一党派」「感性の無限の解放を」「連帯を求めて孤立を恐れず」・・・・それは、つまり八方塞がりの「公」的状況と、個的な行き詰まりの「私」的迷路の袋小路を、瞬時にそして大きく解き放ってくれたのだ。美枝子だけでなくドンピシャの言葉には誰だって弱い。「いくつになっても」? 今、美枝子の和服姿を見ていると、その当時の「三十になっても」が「五十八になっても」と聞こえなくもない。 博多の妻との二人の子供は成人しており、姉は嫁ぎ弟は大学生だったが、父親には愛想を尽かしていて、彼らは事態を静観していた。店は大衆工芸品や博多の土産物屋に化けて今も在るはずだという。元妻と娘で運営している。その時の大量の在庫は、その理事たちを含む地元の同業者が上手く買い叩こうとしたが、母子はそれを巧みに小出しして捌き、永年食い繋いだという。七七年秋、美枝子と黒川は博多を離れた。 「裸一貫とはあのことね。互いに大きなスーツ・ケースを牽いて、三十と五十一の道行きみたいで、ほんとスリリングで今思い出しても楽しかった」 「金も無かったんでしょ」 「うん。私が父から貰ったお金が百五十万残ってた。それが軍資金」 東へ向かった。東京へ行こうとなっていた。東京には、話半分だと思うけど、同業の古い友人がいて部長として迎えてくれる手はずになっているという。考えたらあれが新婚旅行だった。広島に立ち寄ろうってことになって、宮島に泊って、翌朝原爆ドームへ行くと、黒川の様子がおかしい。 父母・叔父叔母、みんな長崎で亡くしたと聞いていて知ってたけど、広島で込み上げたみたいで・・・。 黒川は「広島でその威力・被害規模も充分知っていたのに、再び長崎に落としたのはより罪深い。アメリカを許せん。もっと許せんのは、降伏を延ばし、沖縄地上戦・広島・長崎を招いた奴らだ」と震えていた。

「何て?」 「いくら何でも恥ずかしいなぁ」 「ここまで言うた以上、喋らんとぉ」 「そうね。言っちゃおうかしら・・・」 「はい、言うて下さい」 「言うね。こう言ったのよ。『たとえ世界中を敵に回すことになろうとも、ぼくはこの人を採る』だって、クッフフフッ、あーあヒドイ」 「おっと、そりゃ新派以上や」 「冷や汗が出るわね。いくつになっても昔とおんなじで、歯の浮くようなスローガンに弱かったのね、私」 そうなのだ美枝子が浪速大に来たと言う前後の「あの時代」、周りには魂に届いたと思えるスローガンやキャッチ・コピーが咲き乱れていた。「全世界を獲得する為に」「一人一党派」「感性の無限の解放を」「連帯を求めて孤立を恐れず」・・・・それは、つまり八方塞がりの「公」的状況と、個的な行き詰まりの「私」的迷路の袋小路を、瞬時にそして大きく解き放ってくれたのだ。美枝子だけでなくドンピシャの言葉には誰だって弱い。「いくつになっても」? 今、美枝子の和服姿を見ていると、その当時の「三十になっても」が「五十八になっても」と聞こえなくもない。 博多の妻との二人の子供は成人しており、姉は嫁ぎ弟は大学生だったが、父親には愛想を尽かしていて、彼らは事態を静観していた。店は大衆工芸品や博多の土産物屋に化けて今も在るはずだという。元妻と娘で運営している。その時の大量の在庫は、その理事たちを含む地元の同業者が上手く買い叩こうとしたが、母子はそれを巧みに小出しして捌き、永年食い繋いだという。七七年秋、美枝子と黒川は博多を離れた。 「裸一貫とはあのことね。互いに大きなスーツ・ケースを牽いて、三十と五十一の道行きみたいで、ほんとスリリングで今思い出しても楽しかった」 「金も無かったんでしょ」 「うん。私が父から貰ったお金が百五十万残ってた。それが軍資金」 東へ向かった。東京へ行こうとなっていた。東京には、話半分だと思うけど、同業の古い友人がいて部長として迎えてくれる手はずになっているという。考えたらあれが新婚旅行だった。広島に立ち寄ろうってことになって、宮島に泊って、翌朝原爆ドームへ行くと、黒川の様子がおかしい。 父母・叔父叔母、みんな長崎で亡くしたと聞いていて知ってたけど、広島で込み上げたみたいで・・・。 黒川は「広島でその威力・被害規模も充分知っていたのに、再び長崎に落としたのはより罪深い。アメリカを許せん。もっと許せんのは、降伏を延ばし、沖縄地上戦・広島・長崎を招いた奴らだ」と震えていた。

海軍少年航空兵だった黒川は、1945年、昭和二〇年春土浦から小松に転属していた。敗戦後すぐ、小松から苦労して汽車を乗り継いで長崎へ戻り瓦礫の街を歩き、実家に辿り着いた。旅館経営していて羽振りのよかった父、一人っ子の自分にいつも優しかった母、二人に親孝行できなかったことが悔やまれるが、見渡す惨状を見れば諦めるしかなかった、と黒川は言った。ただ、実家横の坂道で、黒川の世話係りだった元女中のウメさんに出会って思い出話も出来たらしい。あれこれ話したが別れ際にした話は、何故か鮮明に覚えているという。黒川は搾り出すように語り始めた。

海軍少年航空兵だった黒川は、1945年、昭和二〇年春土浦から小松に転属していた。敗戦後すぐ、小松から苦労して汽車を乗り継いで長崎へ戻り瓦礫の街を歩き、実家に辿り着いた。旅館経営していて羽振りのよかった父、一人っ子の自分にいつも優しかった母、二人に親孝行できなかったことが悔やまれるが、見渡す惨状を見れば諦めるしかなかった、と黒川は言った。ただ、実家横の坂道で、黒川の世話係りだった元女中のウメさんに出会って思い出話も出来たらしい。あれこれ話したが別れ際にした話は、何故か鮮明に覚えているという。黒川は搾り出すように語り始めた。

連載 27: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (5)

三、タルト ⑤

「与謝野晶子。熱き血潮。黒川は私の血潮に触れたのよ。そう思わされてしまったのよ」 「ご馳走様。で、黒川さんは道を説いたということですか・・・」 「違うのよ。黒川は、クリスチャン鉄幹とは違うわよ。いい夢を見させて貰ったって言ってるの。あなた、大の大人に、それも憎からず想っている男に『全てを棄ててでも君が欲しい』なんて言われてごらんなさい、女はアウトよ。死ぬの生きるのと、週に一回博多から松山へやって来て必死のパフォーマンスするんだもの。女はみんな、きっとそういう場面を待ってるのよ」 「博多の家庭は?」 「それよ。ふた月後、黒川は言葉通り家庭を棄てた。私は母と叔父に懇々と説教され、ずっと臥せっていた父が、最後に私を睨みつけて小さな声で『出て行ってくれ』って言って、二百万ある私名義の貯金通帳をくれた。何しろ、父に会わせてくれと表で声を張り上げ、三日三晩、家の前に立ってるのよ。恥ずかしくて、顔を上げて道を歩くことも出来やしない。・・・。信じられる?」 「ドラマみたいですね」 「世のドラマたちに悪いでしょ」

「与謝野晶子。熱き血潮。黒川は私の血潮に触れたのよ。そう思わされてしまったのよ」 「ご馳走様。で、黒川さんは道を説いたということですか・・・」 「違うのよ。黒川は、クリスチャン鉄幹とは違うわよ。いい夢を見させて貰ったって言ってるの。あなた、大の大人に、それも憎からず想っている男に『全てを棄ててでも君が欲しい』なんて言われてごらんなさい、女はアウトよ。死ぬの生きるのと、週に一回博多から松山へやって来て必死のパフォーマンスするんだもの。女はみんな、きっとそういう場面を待ってるのよ」 「博多の家庭は?」 「それよ。ふた月後、黒川は言葉通り家庭を棄てた。私は母と叔父に懇々と説教され、ずっと臥せっていた父が、最後に私を睨みつけて小さな声で『出て行ってくれ』って言って、二百万ある私名義の貯金通帳をくれた。何しろ、父に会わせてくれと表で声を張り上げ、三日三晩、家の前に立ってるのよ。恥ずかしくて、顔を上げて道を歩くことも出来やしない。・・・。信じられる?」 「ドラマみたいですね」 「世のドラマたちに悪いでしょ」

美枝子は、面白おかしく語る口調の向こう側で、結果的に、たぶん正直に白状しているのだ。 浪速大の彼は裕一郎の記憶に照らすまでもなくリーダーなどではなく、闘争学生ファンのお嬢さんが引っかかりそうなまがいものだということ。客観的には彼に棄てられたのだという事実と失意。そこから出られなかった日々の空虚。黒川の家庭を壊し己の両親と叔父の善意を踏みにじった悔恨。その上で、それでも私は黒川との道を選び取ったのだ、と。 裕一郎には、当時の美枝子の自称「血潮」を哂う気など全くない。 美枝子さん、貴女の百貨店勤務での悪戦、それを支えた未熟で危うい「血潮」。それと無関係に生きた者たちに、決して哂わせはしない。

美枝子は何度も「全共闘」と口にしたが、当時吸った空気から育んだ彼女流「血潮」こそが、全共闘から浴びた毒気が遺した「成果」なのだとしたら、そして「もっと、違う何かがあるはずだ」という底なしの欲求なのだとしたら、欲求が充たされ手にするはずの「至福のひと時」への渇望だとしたら、それは糾されなければならない。 たぶんおそらく、同じ空気を吸った誰もが、どの時点でかその空疎に気付き生き直して来たはずだ。美枝子も黒川との生活で、その受け取るしかない「厖大な請求書」を目の前にしたことだろう。 裕一郎は想う。「大言壮語」はさすがに恥ずかしく、「夢想小僧」が何かを実現することなどないと知って自重してはいても、「気付き」「生き直す」術を掴めず生きる今日の己は、間違いなく当時の黒川だと。美枝子が百貨店勤務の八年の日常と、業務やプライベートの人間関係によっても揺るがないものを持ち続けたのなら、そしてそれが「あの時代」の空気にその因があるとしたら、美枝子は時代の負の部分を見落として来たのだろうか? いや、見たいものだけを見てきたのだろう。今、去った男の「まがいもの」ぶりよりも、その「いい男」ぶりを言い募るように・・・。 自分もまた同じではないのか? とそう裕一郎は想う。

それは、美枝子が浪速大学で見かけたという一場面に象徴される「時代」への、関わりの度合いの濃淡を超えて「良きもの」だけを抱いていたいという甘い郷愁であり、儚い願望なのだ。だが、例えばある友は、あの時代の極北をたぶん見、「良きもの」と「その逆のもの」、その両方を己が人生に刻むスタイルを築こうとして来たと想う。自分には出来なかった。なら、見届けることなく去った者、刻むことなく棲息する者であるという意味において、裕一郎と美枝子、二人は同類なのか。そこから出られないことそのことが、同類者が受けるべき「罰」なのか。 当時、美枝子より二十歳年長だった黒川は、五十にして「大言壮語」ならぬ「大言恋愛」を敢行し、父母と叔父からキャリア娘を奪い、家庭を棄て「明日に向かって撃」ったのだ。そして、今日なお「厖大な請求書」など知らぬとばかりに、受取を拒否し続けている。それは、ひとつの奇跡の作品だ。

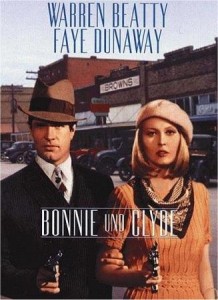

☆画像。左:69年浪速大学、マイクを握る高志。 右:新宿駅西口地下広場、いわゆるフォークゲリラ。

連載 26: 『じねん 傘寿の祭り』 三、タルト (4)

三、タルト ④

誰かが言った自虐格言にこうある。「社会を変えようとした。何も変わらなかった。時が過ぎ、変わったのは自分だった」、と。 誰にとっても身に覚えある言葉だとしても、あの時代の若い女の多くが職場という男社会に放り出され、美枝子のような悪戦に耐え踏ん張り、女は少なくとも男よりは何かを変えたのかもしれない。それが、労働市場の要請か、日本的経営の一部を表面的であれ変更する方が得策だとの経営者団体の労務政策上のことか、そこは学者に聞いてみよう。 けれど、裕一郎は、それが女自身の係わりもなく、ただ時代から無償で与えられたのだとはとうてい思えないのだ。 男と伍すこととなる職場で、女は、女性性を棄てるというか「男」になろうとしてもがく道を選ぶのか、それとも男が求める女性性を表面上受け容れてことを進めようとし、結果そのことに縛られて旧来の「おんな」へと沈む道を選ぶのか・・・、そういう二者択一を迫られて来たと思う。 だが、その課題に真摯に向き合おうとする女であればあるほど、その「もがく」と「沈む」のいずれの先にも「壊れ」を予感して立ち尽くしたのだ。いずれでもない、女が女のまま男と伍すとでもいうような道・・・、それは至難のことだと想う。女性学者の本にあった通り、それは、女「だけ」があるいは男だけが変わって済むことではなく「関係性」の構造を問うことであり、だから、男との共同作業によってしか果たされないものではないか・・・?。 だが、自分も、いや周りの女も、自分の仕事や会社や生活で、実はそこのところは今も保留事項なのだ。  裕一郎には、部外者ゆえに評論家のように想って来たことがある。 ひょっとしたら七〇年代の初め、世間を震撼させ若者たちを闘いから遠ざける結果を招いたと言われる事件の核心は、女性性の主張と受容を自他に開いて行く回路を持てなかった若い男女たち自身の、「もがき」と「沈み」から「壊れ」に至った過程ではなかったか?と。 それらを超えてなお、ある学者があの時代を「68年革命」とプラス評価する最も明らかな現象は、その後の女たちの生き様の中にあるのではないか、と。 美枝子は当時、卒業以来の百貨店勤務経験への体感や直感によって、その手前まで来ていたのではないか、七七年「恋に落ち」て黒川に同行してしまうまでは・・・と思った。黒川が、美枝子の抱える「手前」観を共有できたとはとうてい思えないが、我が身を振り返れば人のことは言えない。どのみち、明日には再会出来る・・・。 裕一郎は、亜希が立っている処と、美枝子たちが来た道を思った。 変わらないものと、変わったものがあるはずだ。 それは自然現象ではないはずだ。

裕一郎には、部外者ゆえに評論家のように想って来たことがある。 ひょっとしたら七〇年代の初め、世間を震撼させ若者たちを闘いから遠ざける結果を招いたと言われる事件の核心は、女性性の主張と受容を自他に開いて行く回路を持てなかった若い男女たち自身の、「もがき」と「沈み」から「壊れ」に至った過程ではなかったか?と。 それらを超えてなお、ある学者があの時代を「68年革命」とプラス評価する最も明らかな現象は、その後の女たちの生き様の中にあるのではないか、と。 美枝子は当時、卒業以来の百貨店勤務経験への体感や直感によって、その手前まで来ていたのではないか、七七年「恋に落ち」て黒川に同行してしまうまでは・・・と思った。黒川が、美枝子の抱える「手前」観を共有できたとはとうてい思えないが、我が身を振り返れば人のことは言えない。どのみち、明日には再会出来る・・・。 裕一郎は、亜希が立っている処と、美枝子たちが来た道を思った。 変わらないものと、変わったものがあるはずだ。 それは自然現象ではないはずだ。

裕一郎は、時代というものの重さと世代間障壁という業を背負った出逢いだなあと思いながら、黒川と美枝子の年齢差二十よりさらに十多い、三十歳違いの亜希に会いたいと願う己はどう見えるのだろうと思って苦笑った。それを見て美枝子が軽笑いながら言う。 「フフフ、可笑しいでしょ?私たちの出逢い。笑ってやってよ」 「いえ、ええ出逢いやないですか・・・。そんな中年、カッコええと思いますよ」 「北嶋さん、あなただから言うけど・・・」 「あなただから、って?」 「北嶋さん、あなた浪速大学でしょ。私、言わなかったけど、何度も浪大へ行ったのよ」 「へぇ~、そうなんですか?いつ?」 「私、浪速大学に彼氏が居たのよね。初めての男よ。いい男だった。で、六八年と六九年に何回も浪大に行ってたの」 「彼って誰?」 「ナイショ。ヒミツ。あなた方のリーダーだったんじゃない? マイク握って演説してたわ」 リーダーといえば、AかBか高志だろう。Aは失意の内に姿を消し、Bは今関西で地方議員をしていて、昔からよく知っている。いずれも有り得ない。美枝子の思い違いではないか。 「で、その彼とは?」 「私、七〇年に卒業してさっき言ったここの百貨店に勤めたの。彼は大学に残ったというか党派活動を続けたというか・・・」 七〇年卒業なら六六年入学か・・・。自分や高志と同じ四七年生まれだ。 「時々やってきてはカンパせびっていたけど、二年も経たないうちに来なくなったのよ」 やはりAでもBでも高志でもなかった。 「いい男過ぎて、モテモテだった。人から聞いた話では、逆玉に乗って、いま音信不通だけど」 浪速大学のリーダーにその種の「いい男」はいない。断言する。 「考えてみるとまぁその男がずうっと私の中に棲んでいたせいかもね、叔父の誘いにも乗らず、勤めでもここだとは思えずに男も目に入らなかったのは・・・。とにかくその彼の時以来の電気が走ったのよね、晶子の気分だった」 「ん、あきこ?」

連載 25: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (3)

三、タルト ③

「七〇年に卒業してすぐ、ほら<いよてつ>の<まつやまし駅>にくっ付いてる百貨店あるでしょ、あそこに勤めたのよ。翌年改築オープンということでもう工事始まってた。その年は総合職を多く取ったのね、もちろん女性もよ。実際、すごい勢いだったのよ。数年後、四国一だと豪語するんだけど事実です。21世紀になって関連会社への貸付総額が年間売上を超えるという異常財務体質から潰れて、全国の店と同様あそこも他の大手百貨店に引き取られたけど・・・」 百貨店では周りの男性社員は社内派閥に絡め取られ、査定に怯え出世を求めて汲々としている。京都の四年制女子大で、「全共闘」の影響も受けたと何度も口にする美枝子の「もっと、違う何かがあるはずだ」と思い続けた感性に、彼らの言動が響くことはなかった。「勤めびとの勤勉や処世を、どこかで私、せせら笑っていたのね、分かりもせず…。自分だって同じ働き方なのにねぇ」

女性社員はお相手を探すことしか考えていない。地元名士の子女が沢山居たけど、彼女たちはさっさと相手を見つけて辞めて行くか、親絡みで元々決まっていた相手と結婚するまでの腰掛から降りては次々と消えて行った。「寿退社という私に言わせりゃ不名誉なネイミングを、本人たちが喜んで使っていた時代よ。今もそうだけど・・・」 ここがその場所ではないとしても、探せばきっと仕事の中に自分を表現できる世界があるはずだと思いながら、職場から一歩も出られなかった。性格なのか、与えられた仕事をキチンと果たさないと気がすまなかった。「やっぱり女だな」なんていう陰口を絶対言わせたくなかった。「その分忙しくて、ほんとよく働いたと思うわ」。七七年夏、三十になっていた。勤続八年目の「お局様ね」。私、店の中枢って言うかまあ総合職でしょ、男の「できるもんか」という本音と、女の「いい気になって」という妬みに囲まれて、出口は見えず入口には戻れず焦っていた。男と居たい結婚したいというのではなく、ここで上り詰めてやろうというのでもない。 「このままでは引き下がれない。そんな感じよ。解かります?」 「ちょっとは、解かるつもりです」 「97年に、東電エリートOL殺人事件というのがあったでしょ、憶えてる? あの女性の心の闇にはいろんな要素があると思うけど、何か解かる気がするんです。変ですか? 昼間の職場の鬱屈を、夜街角に立って客を取り女王様になって晴らすような壊れた心理。そんなのも働いていたような・・・。大企業の、職場の男支配、今はどうなんです?」 叔父からの勧めに乗ろうかとも考えた。独創的な温泉を作る・・・、そんな空想もした。けれどずるずる返事を延ばしていた。 そして夏の終わり、黒川に逢ってしまった。展示会の準備と開催・後仕舞いをいっしょにしたのよ。黒川には博多に妻子があると最初から知っていた。作品を観て作家名をピタリと当てる。焼物を見て黒川が言う価格はドンピシャリ。部で発行するパンフレットの間違いを正確に指摘する。焼物の贋作を言い当てて、部長が業者に突っ返し会社の被害を食い止めたこともある。だが、飄々としていて自慢しない。若い社員からも好かれ、毎晩誰彼を引き連れて飲み歩いていた。所帯じみていない、年齢から言えば当然なのだが何でもよく知っている、夢を語り「業界の異端児」と呼ばれるだけあって、いわゆる「男気」もある。経済力もたぶんありそうだ。もう眩しかったのよ。普通の男なら誰もが失っているものを持ち続けている、当時の私にはそう見えたのね。「だってそういう男、中々いないわよ」。 それが、生きるということ、働くということの「自己責任」を放棄した者だけが味わうことのできる、麻薬のように止められない至福のひと時なのだと、今では承知している。その「ひと時」には「厖大な請求書」がやがて廻って来ることも・・・。 けれど、その秋、「恋に落ちたのよ」。 いっしょに汗かいて仕切った展示即売会の成功を、上から褒められ達成感に浸っていたと思う。博多へ帰る黒川を見送るはずの駅で、「祭り」の終わりを受け容れられない子供みたいに、私の方から、黒川の袖口を摘まんで「もう一日いらっしゃれば」と声を掛けてしまった。

連載 24: 『じねん 傘寿の祭り』 三、 タルト (2)

三、タルト ②

「いや、ぼくはギャラリー開設のお手伝いと、少々の集金だと聞いてますが」 「アハハハッ、ハ・・・集金業務? 集金って、売上げも無いのに何が集金なのよ。叩き売りはいつも現金売りですよ、それも小物ばかり。ああ、そうか解った。それって、七つある不良債権だわ。沖縄に五つ、関西に二つ。自業自得よ。売ったのか預けたのか曖昧な大物商品が、タチの悪い連中に拉致されてるわね。その人たち、もう売っ払らかってお金に換えてるかもね。品物を返すのかお金を用意するのかと迫ればいいのに、放ったらかして来たのよ」 「へぇ~、そりゃ大変や。けど何で沖縄が多いんです?」 「あなた、こう見えても大阪では私が居たのよ」 「失礼! そうでしたか。そうかそうか、そうやったですね」 「関西二つは大阪に居たときのもので、私も知ってます。一つは芦屋の豪邸の自称資産家のオバサンよ。早くしないと逝っちゃうわよ。あとの一つはほら、私たちの送別会にも来ていた若い教師夫婦よ」 「へぇ~そうなんですか、あちゃちゃ・・・。あの夜送別会の後、深夜に駅の屋台ラーメンで見かけた人かなあ」 「そうそう、ラーメン食べに行くって言ってたわ。その夫婦よ」 「いい感じの人じゃないですか」 「知ってる? 陶芸家の知念太陽。彼の立派な箱付き十五万の品を二点、三十万なんだけど、その後どんどん値が上がってね。今、たぶん倍以上でしょうよ。あの夫婦はまだ手許に持ってるでしょう。もっと上がると踏んでるのは『ご自由に!』なんですけど、購入代金は売ってからというのは若い教師らしくもない。まぁ、どっちもどっちなんだけど」 「難儀ですね。で沖縄の分は?」 「大阪に居た頃、と言っても三年くらい前からなんだけど、沖縄へは時々行ってたのよね、黒川。大きい展示会してまぁ最初は意外によく売れたのよ。調子に乗って二つが未回収。私が居なくなってからも増えてるらしい。この中には、私が絶対売ってはダメと言っていた大皿二点も含まれてる。あれ、二点で百五十万よ。さらに増えて五件だそうよ。」 美枝子はその情報を黒川と取引を続けている焼物作家の妻から得ていた。その作家自身も預けた作品を第三者に渡され、取り戻すのに苦労したらしい。物の遣り取りがズサン極まりないとのことだった。未回収は関西が計百万、沖縄の分はひょっとしたら計三百万近くあるのではないかという。回収できるのだろうか。なるほど、任務の実態が見えて来る。

美枝子が黒川に出会ったのは、入社七年目の美枝子二十九歳、黒川四十九歳の七六年秋だ。黒川は、年に二度美枝子が勤める松山の百貨店での展示会を主宰していた。 博多で店を張る黒川は、博多以外に熊本・鹿児島・広島・大阪そしてこの松山に手を延ばし、作家を抱き込む才に長けていたのか、難攻不落と言われていた陶芸家や画家を引きずり出し業界の異端児的存在だった。老舗百貨店だけを相手にする作戦で、たぶん相当な裏金をばら撒いていたのではないか? 黒川はもちろんその年の秋にもやって来た。黒川の噂を聞かされてはいたが、異動で外商部から催事・展示会担当になって半年、新しい部署での仕事を覚えることに必死だった時期の美枝子には、絵画・焼物界の裏技師、業界の変り種といった印象しか残らなかった。が、今でこそ「大言壮語」「夢想小僧」と思えるその言動が、「博学多識」「万年青年」と映り、やんちゃな大学教授のように思えたことは否定できない。 翌七七年春、中学校長をしていた父親が病気退職した。母親から叔父の温泉旅館を手伝わないか?と勧められた。先方には小学生の息子が居るが、将来拡張の予定もあり、それは姉妹館にして美枝子に渡す、だから従兄弟を補佐してくれ。叔父は、百貨店の外商部でバリバリ働いているように見える美枝子に目をつけたのだ。それまで何度もお見合いなど断って来ていたので、「母は母で、そうすることで結婚もついてくるような気がしてたんでしょ」 叔父は、身内から人材を探していた。親から継いだ旅館の共同経営を、よく働き頼もしい姉の娘に、と考えてくれたのだと思う。 老舗にありがちな話だ。

美枝子が黒川に出会ったのは、入社七年目の美枝子二十九歳、黒川四十九歳の七六年秋だ。黒川は、年に二度美枝子が勤める松山の百貨店での展示会を主宰していた。 博多で店を張る黒川は、博多以外に熊本・鹿児島・広島・大阪そしてこの松山に手を延ばし、作家を抱き込む才に長けていたのか、難攻不落と言われていた陶芸家や画家を引きずり出し業界の異端児的存在だった。老舗百貨店だけを相手にする作戦で、たぶん相当な裏金をばら撒いていたのではないか? 黒川はもちろんその年の秋にもやって来た。黒川の噂を聞かされてはいたが、異動で外商部から催事・展示会担当になって半年、新しい部署での仕事を覚えることに必死だった時期の美枝子には、絵画・焼物界の裏技師、業界の変り種といった印象しか残らなかった。が、今でこそ「大言壮語」「夢想小僧」と思えるその言動が、「博学多識」「万年青年」と映り、やんちゃな大学教授のように思えたことは否定できない。 翌七七年春、中学校長をしていた父親が病気退職した。母親から叔父の温泉旅館を手伝わないか?と勧められた。先方には小学生の息子が居るが、将来拡張の予定もあり、それは姉妹館にして美枝子に渡す、だから従兄弟を補佐してくれ。叔父は、百貨店の外商部でバリバリ働いているように見える美枝子に目をつけたのだ。それまで何度もお見合いなど断って来ていたので、「母は母で、そうすることで結婚もついてくるような気がしてたんでしょ」 叔父は、身内から人材を探していた。親から継いだ旅館の共同経営を、よく働き頼もしい姉の娘に、と考えてくれたのだと思う。 老舗にありがちな話だ。