Archive for the ‘ほろ酔い・交遊 通信録’ Category

ほろ酔い通信録: 品川宿で浪速女の歌を聴く

品川宿ほろ酔行

東京出稼ぎも6年目だなぁ。文京区向丘(本郷の北)に二年強、品川に事務所移転して二年強。10月から6年目に入った。 ここ品川宿は、幕末の志士たちの志や混沌を遠い彼方に押しやって、「昨日勤皇、明日は佐幕」(「侍ニッポン」)そのままの(?)「食料自給立国」VS「工業製品輸出大国」論争(に見えて、アメリカン・スタンダードの押し付けを容れるか否か)のTPP議論も何処吹く風の趣。 某宗教政党と某左翼政党の地盤と言われながら、某知事の覚え目出度きモーレツ主義教育長の号令下その地盤もヒビ割れ、新自由主義社会を黙々と支えている空気。品川宿で「うん、こいつは中々・・・」と思える呑み屋を探していたが、とうとう出交わした。 主は、伊豆・深川・赤坂を転々として、元そこそこの(?)料亭だったのを手放し、品川に流れ着いた「チョイ悪」風来坊風の御仁。通ううちに、呑むうちに、話すうちに、同い年の「猪」の64歳、江戸への造詣、無類の「反権威」、云わば無国籍人、などなどが分かって来た。呑むにも気分がいい。 この御仁の「小説にしたい」恋物語は秘すとして、先日ここで聞いた浪速女の歌唱のことを・・・・・・。

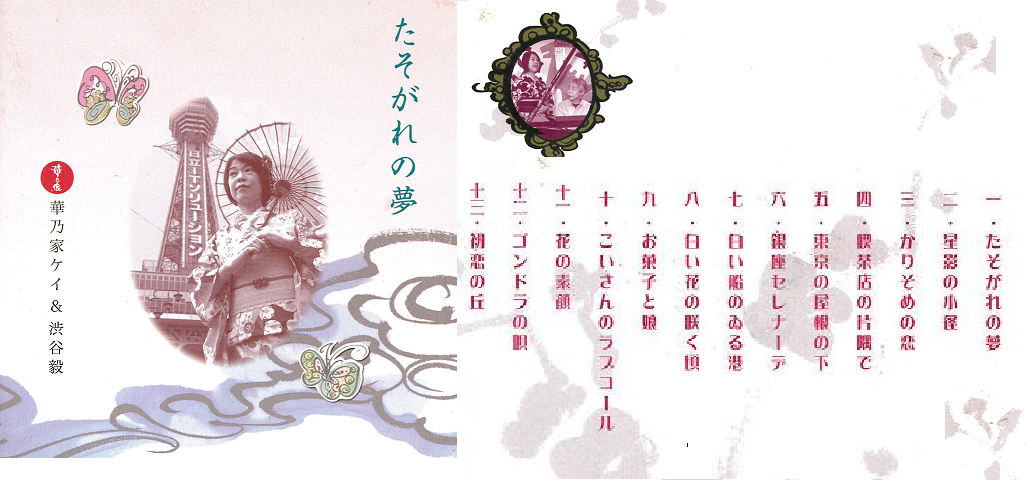

ある夜、カウンターに座ったワシの耳に、何とも心地よい歌唱が届いた。主との会話(島田荘司著:『写楽・閉じた国の幻』を語り合っていた)に夢中になり、歌をちゃんと聞いていなかった。が、「話に区切りが付けば聞かせてもらおう」と思わせる魅力に満ちている。 やがて聞かせてもらった。主の友人が、このCDジャケットにコメントを載せている縁で貰ったという。 唄うは華乃家ケイ、大阪は難波で「懐メロちんどんの店『はなのや』」を営むママさん、知る人ぞ知る歌姫ならぬ唄姐御らしい。ワシは寡聞にして存じ上げなかったが、あんさん知ってる?(ひょっとして、みんな「ああ、あのオバハンかいな」と知ってるのかも) 戦後歌謡曲の中から、敗戦直後ものを中心にワシ好みの歌ばかり唄っている。戦後空間の儚くて危うい気分をこれほど的確にドンピシャに唄っている歌唱を聞いたことが無い。 あの時代を唄わせたらちあきなおみが最高だ、と常々思って来た。 彼女は、はすっぱで投げやりでしたたかに見えて、けれど知性をも秘め持って生きた戦後女性の本音を、 見事に唄っているが、どこか強くはすっぱ度が過剰かも。 希望や未来をかすかに信じながら、喰うことに汲々とし、若い女性に働く「場」は乏しく、主婦という名の存在の家事労働には電化生活などなくそれをこなすだけで日が暮れて、時代を見つめるいとまもない、その不安と混沌の中で髪を振り乱して「生活」を確保し押し進めるしかない、当時の女たち。したたかに生きるのだが、詩心や唄心も持っていたい女たち。 この華乃家は、ちあきよりいま少し、弱く儚く一般人(?)風に、取り合えず幼い初恋や夢物語に託して淡々と、ちあきとは逆方向から時代の希望や夢と存在不安と、そして「おんな」を唄う・・・。そういう境地を開いている。う~ん、いい歌唱だ。ええんです。

やがて聞かせてもらった。主の友人が、このCDジャケットにコメントを載せている縁で貰ったという。 唄うは華乃家ケイ、大阪は難波で「懐メロちんどんの店『はなのや』」を営むママさん、知る人ぞ知る歌姫ならぬ唄姐御らしい。ワシは寡聞にして存じ上げなかったが、あんさん知ってる?(ひょっとして、みんな「ああ、あのオバハンかいな」と知ってるのかも) 戦後歌謡曲の中から、敗戦直後ものを中心にワシ好みの歌ばかり唄っている。戦後空間の儚くて危うい気分をこれほど的確にドンピシャに唄っている歌唱を聞いたことが無い。 あの時代を唄わせたらちあきなおみが最高だ、と常々思って来た。 彼女は、はすっぱで投げやりでしたたかに見えて、けれど知性をも秘め持って生きた戦後女性の本音を、 見事に唄っているが、どこか強くはすっぱ度が過剰かも。 希望や未来をかすかに信じながら、喰うことに汲々とし、若い女性に働く「場」は乏しく、主婦という名の存在の家事労働には電化生活などなくそれをこなすだけで日が暮れて、時代を見つめるいとまもない、その不安と混沌の中で髪を振り乱して「生活」を確保し押し進めるしかない、当時の女たち。したたかに生きるのだが、詩心や唄心も持っていたい女たち。 この華乃家は、ちあきよりいま少し、弱く儚く一般人(?)風に、取り合えず幼い初恋や夢物語に託して淡々と、ちあきとは逆方向から時代の希望や夢と存在不安と、そして「おんな」を唄う・・・。そういう境地を開いている。う~ん、いい歌唱だ。ええんです。

で、店の主と言い合った。 団塊の世代などと括るけど、何の共通項もありはしない。やたら人が多く、小学校は1クラス60人、学年10クラス、白モノ家電の高普及、大学では全**の嵐の中で右も左も真っ暗闇、仕事では数にモノを言わせて先輩を圧倒し嫌われながら、せっせと年金を納め前世代にいい目を提供、ところが今や若者から「あのワガママ世代をオレたちが支えるのかよ?」と迷惑がられてもいる。それ以外に共通項などありはしない。それぞれの場面で選択した道は、言いたくはないがぜんぜん違うし、その違いにはこの先も和解できない種類のモノもある。 けれど、そうだひとつだけ、動かしがたい共通項があるな。ここで唄われている歌、なかんずく敗戦直後の歌こそは、団塊どもは聞いていたのだ。 母の胎内に居た頃から・・・。 もう一つ共通項、団塊世代=1947~49生れは、間違いなく戦争で生き残った者の子だ。クラスに父が戦死した者はいなかった。当たり前だ、戦争で命を落とした者は、団塊どもの親になれるはずもない。 分かり易く言おう。ひと世代年長1935年生れの寺山修司が、戦争で命を落とした父への想いと戦後を生きる己の核を詠んだ歌が、これだ。 マッチ擦る つかの間海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国はありや 団塊とは戦争に生き残った者の直系だ、ならばそのDNAは重く大切だ、団塊とはそういう命なのだ。と、ワシは思う。

交遊通信録: また 菅原克己

光子

二十年前の唱歌のうまい幼女は

十二年前おれのお嫁さんになった。

あの桃色のセルをきた明るい少女よ。

お前は今でも肥って明るい。

まるで運命がお前を素通りするように。

どんな失敗があっても

お前の善意が帳消しにする。

どんなに困ることが起きても

必ず解決されるとお前は信ずる。

未来への肯定、その明るさがお前の身上。

それが、われわれの、

ながい貧乏ぐらしの灯となった。

何のためにそんなに明るいのか。

おれを信ずるのか。

この生活をか。

ときどきおれはふしぎそうにお前を見るが、

肥った身體はやはりゆっくり道をあるき、

笑いは何時までも

あの桃色のセルを着た娘のようだ。

————————————————————————————————————————–

菅原 克己(すがわら かつみ、1911年1月22日 – 1988年3月31日)(ウィキペディアより)

詩人。宮城県に生まれる。日本美術学校中退。室生犀星の影響をうける。日本共産党員の時期もあったが、1961年の第8回党大会前に、党の紀律にそむき、意見書や声明を発表し、除名された。その後は、新日本文学会の中心メンバーのひとりとしての活動を続けながら詩作を続けた。

1931年-日本美術学校入学

1933年-日本美術学校除籍

1947年-日本共産党入党

1962年-日本共産党除名

通信 : 9・19 「さようなら原発1000万人アクション」

19日、施工現場の予定があって会場:明治公園へ行けなかったので、夜半不貞腐れて帰宅した。 四日市に住む知人らが取組んだ、9月11日の「脱原発を訴える四日市市民の集い」と公安の「四日市では100人は難しいですよ」を覆す300人超えのデモの画像が 載ったHPを拝見して何故か不貞腐れが鎮まって熟睡。 http://www.kumazawamakoto.com/index2.html

四日市に住む知人らが取組んだ、9月11日の「脱原発を訴える四日市市民の集い」と公安の「四日市では100人は難しいですよ」を覆す300人超えのデモの画像が 載ったHPを拝見して何故か不貞腐れが鎮まって熟睡。 http://www.kumazawamakoto.com/index2.html

翌20日の各紙朝刊トップ記事は、9・19大規模抗議集会ではなく、あたかも脱原発世論の盛り上がりに挑戦するように、 『原発冷温停止年内に-IAEA総会、細野氏前倒し表明』(朝日)などと「エネルギー政策維持」を前提に論を張っている。様々な課題で、政・財・官・学が一体となって・・・などと表現され「報道機関がしっかりしないと」などと言われて来た。そうではなことがよく分かる。奉動機関とは報国機関、推進機関なのだ。 しみんが、止民・私民・死民を止め、市民となる直接性への回路は開かれている。 19日のアクション等を記載した「九条改憲阻止の会」のニュースを転載する。

【九条改憲阻止の会 連帯ニュース】転載

明治公園は6万人余の人々で溢れ脱原発の熱気が渦巻いた

■ 厳しかった残暑も漸く終えて、いよいよ本格的な秋が始まろうとしている。この残暑の最後 の日、9/19,明治公園で6万人とも7万人とも言われる大規模な集会とデモがあった。「さよなら原発 1000万人アクション」の集会だ。明治公園にこんなにも多くの人が集まったのは、69年の6/15以来だろうか。今年の夏に、福島、広島、長崎で、フクシマとヒロシマ・ナガサキが合流し、反核と反原発が結び合い、「原子力の平和利用」を破棄し、反核=反原発が確認された。そして9/19、かつての原水禁と原水協への分裂以来の歴史をこえて、すべての運動勢力が新しい民衆運動の力に押し上げられて一つに合流した。こうして戦後をこえる新しい時代のトバ口が開かれたと言えるのだろう・・・。

■ 私たちはこのトバ口をこじあけ、脱原発への道を当面の再稼働阻止として切り開いていくべく、 9/11経産省包囲に引き続いて経産省の敷地の一角にテントを構え、座り込みを続けてきた。厳しい残暑の中であったが、4名の若者達の正門前ハンストと相互に支え合い、共鳴しながらの座り込みであった。その中で、私たちは多くの人達に出逢い、議論し、交流してきた。人々と出逢い、議論し、交流し、そして行動への出立点としていく・・・、それこそ<広場>である。いわば、私たちは経産省の一角に脱原発へと向かうための民衆の<広場>を創り出そうとしてきたのであり、それは今も続いている。以前誰かが言っていた。経産省や東電等、原子力村の中枢が集中する東京は、原発問題の現地なのだ、と。その意味では原子力村の総本山である経産省の一角は、原発現地とは違った意味で、原発問題の最大の現地であろう。この現地に民衆の<広場>を創り出し、原発現地との結び合いを築いて、再稼働阻止の陣形を築いていくことがこのテントに与えられている役割なのであろう。

■ 枝野経産大臣は就任の記者会見で若者達のハンストへの感想を聞かれて、若者の気持ちはわかるが、国民的議論をもって進めて行くことが重要だと述べたという。だとすれば国民的議論の場を経産省の内外に創り出すべきであり、私たちのテントはまさにそのようなものとして、枝野経産大臣の目からしても理に叶ったものと言いうるだろう。だが、再稼働に向けた動きは急ピッチである。電事連は先日の記者会見で12月再稼働要求を打ち上げた。野田首相は国連で「原発の安全性を高めて維持推進していく」という演説をするそうである。枝野経産相大臣も再稼働に前向きと言われている。また19日に開催された日本原子力学会総会で、原発推進の姿勢については全く反省なく微動だにさせなかった。原子力村は壊れていないどころか巻き返しへの態勢をつくりつつある。経産省前テントはこういう原子力村の巻き返しに対峙する楔としての位置を与えられている。9/19の大規模な結集―脱原発への民衆のうねりを再稼働阻止へと対峙していく力へとどのように形成していくのか。今その知恵と創意工夫が求められている。若者達のハンストが終了した後に、テントはどのように道を拓いていくのか。私たちの知恵と力が試されていく。是非、テントに集まって意志と知恵を発揮してもらいたい。 (文責 八木健彦)

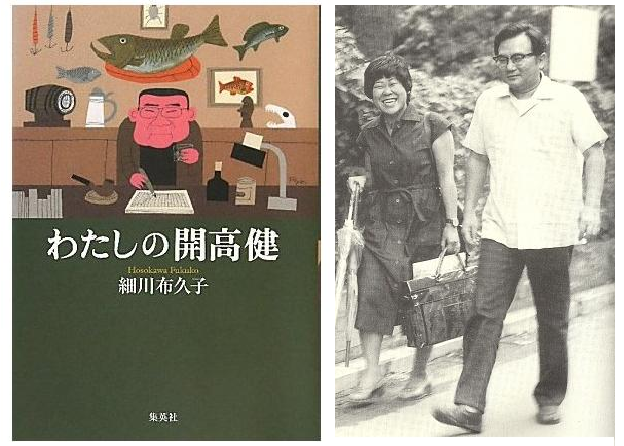

読書: 細川布久子著 『わたしの開高健』

『わたしの開高健』 (細川布久子著、集英社、¥1600)

ある殉愛または非転向 -高名な作家への恋物語的相貌の向こうに-

ぼくが二年しか在籍しなかった大学で、ひと時、時間と空間を共有(?)した知人が本を出した。『わたしの開高健』(集英社、¥1600)だ。 本に挿入されている古いモノクロ写真の彼女は、間違いなく鮮明な記憶通りの彼女自身だ。

たぶん大柄だった彼女は、ふくよかな笑顔を湛えて当時の印象のまま写っている。 60年代末、男たち(もちろんぼくを含めて)は、主観的には、「歴史」や「思想」や「政治」を大上段から語り、「闘い」に明け暮れ、限られた思考の範囲で「連帯」の糸口を(自称)真摯(稚拙)に模索してもいた。 一方で、その途上で当然に出遭う異性との関係について戸惑い、とりわけ女性性を自分たちの言葉と行ないの中に定位させることに躓き、その領域では(だから、すなわち他の領域でも)「戦後」内に居ることも「戦後・後」を打ち出すこともできず、云わば宙ぶらりんのまま漂っていたのではなかったか? 例えば、互いの異性関係を旧来の「戦後」的メロドラマの言葉や、「戦後」的アンチ・メロドラマの言葉で揶揄するだけでなく、実際その文脈の中で実践(?)してもいた。誰も、彼女の、その大柄・ふくよか・笑顔の陰に棲むものになど気付かぬごとくに・・・。当時はもちろん、40年を経ても、婚姻・職場・生活・各種取組を通して、「戦後・後」の男女の方法論や「女性性」を掴みあぐねているではないか。ぼくはそうだ。 彼女は学生期の「全共闘」への共感と違和、出会いと訣別を次のように書いている。 『夜になると大阪城の上から下方にある府警本部の動きを見張るという、レポと呼ばれた学生運動支援活動に加わっていた』 『私には一種の政治アレルギーがしぶとくこびりついていた。イデオロギー人間は真っ平だった。』 『私に苦い絶望感と虚無感を植え付けたのは母校にいた党派の人間たちだった。イデオロギー論争と政治的アジテーションに酔い、それ以外の人間性を切り捨てる彼らの論理と行動は不毛としか見えなかった。』 『バリケードの内側で目撃した彼らの生態に失望し、上っ面の観念論に嫌悪を覚えるだけだった。』(P80) 後年(ある雑誌の編集スタッフだった七〇年代末)、編集長の知人:元活動家の「戦争責任を問うべき敵の指摘が曖昧だ」という「開高のヴェトナム戦争の捉え方」への論難に、「正義やイデオロギーを超えた人間の現実としての『戦争』を見てしまった作家の虚無を想像したことがあるのですか」(P81)と口を閉ざしながら想っているのだ。 誤解を恐れながら言うが、ぼくらが棲んでいた界隈の風景とは、彼女にそう見られた当の「彼ら」自身が彼女と同じことを、無自覚にも自分以外の人々に感じているという一種の「倒錯状況」に居ながら、彼女のように訣別することなくその界隈に居続けた風景ではなかったか? ならば、それは、実のところ不誠実な時間であり、その不誠実に与した者がそのツケを支払わねばならないとしても、それは道理と言えよう。当時も今も、彼女の言い分に「そうだけれどもそうじゃない」「そうではないものの為に云々」などと言い返し得る言葉も思想も行ないの歴史も、ぼくは築けてはいない。情けなく苦く痛い限りだ。

大学最後の年に開高健『夏の闇』に出会い、「真に純粋な芸術的感動」(P7)を得た彼女は、「ストーリーや登場人物といったエレメントではなく、作品全体が放射するもの、『夏の闇』の世界そのもの」に捉えられ、次いで『輝ける闇』を「むさぼるように読んだ。」とあり、「この人間の言葉は、信じられる、そう思った」(P11)と言う。 開高の言葉と存在は彼女を捉えたのだ。 やがて東京へ出た彼女は、雑誌『面白半分』の編集アシスタント期に得た偶然の機会を、意思的にゲットして心酔する開高に出会う。その後の場所と立場を変えて彷徨しながら続く「私設秘書」(本人自称)のような開高への関りの時間と暦は、開高の言動・著作によって刻まれて行ったと言っても過言ではあるまい。けれどもそれは、ファン心理・追っかけ・文学乙女の過度の傾倒・恋・・・などを超えた、先生と呼べる存在・師と仰げる存在を持つ者には理解できる心理心情だ。彼女の場合、それが、時に開高の母親であり・姉であり、精神的な妻でさえあるとしても、深層におんな布久子の「おんなの子」の恋愛感情があったとしても、それは開高への感情の部分でしかなく、ぼくには違和感はない。 開高の言葉と一挙手一投足を、全身全霊に刻んで行く不器用で誠実な姿も、「開高さんは、いかり肩で胸に厚みがあり上半身はがっしりしている。」「開高さんは決して太っていないのである。」(P64)との気色ばんでの言い草も、それらはいずれもそのまま「敬愛」と「慈愛」の表現だ。 時にスリリングでさえある、開高への「表現しようもない」感情の機微は、読んでもらうしかないが、 この一冊の美しいラスト・シーンに、ぼくは遠い日の彼女の笑顔を重ねつつこう思った。 男の感覚で軽々に痛々しいなぁ・・・と思う者が居たとしても、親しい女友達が全て理解した上で好感を隠して照れながら「恋物語?」と言ったとしても、あなたはその半生に独り何ものかを貫いた者には認められるべき、ささやかな矜持を慎ましく抱え持っていていいのだ。あなたは開高そのものではなく、開高への己の心情と、開高との邂逅によって獲得した世界・・・つまりは己の生の核に、殉じたのだ。 それは、広い意味での、一種の、本源的な意味での、非転向なのだ。

そのラストは、準備され組み立てられた小説の筋書き以上に、澄みわたり沁みわたり感動的でさえある。 曲折を経て1985年パリへ向かった彼女は貧しい単身生活を続け、やがて「かけがえのない私のワイン水先案内人だった」「開高さん」(P56)に誘われるようにワインに向かう。1995年には、8年にわたる渡仏生活を綴った「私のワイン修行記といった内容」(P215)の『エチケット1994』で第四回開高健奨励賞を受賞する。爪に火を灯す経済事情から、試飲会に出かけては培ったワイン道だと言う。 1997年、雑誌『ブルータス』から声が掛かりロマネ・コンティのダブル・オーナーへのインタヴューの仕事を得る。 一通りの用意された応答の最後にこう訊く。 「過去に多くの人がロマネ・コンティをさまざまなかたちで誉めそやします。一番お気に入りの評価は?」 「日本の作家の小説『ロマネ・コンティ・一九三五年』(故・開高健:著)です。このヴィンテージはもはや存在しないし、我々のどちらも味わったことがありません。しかし、この小説を通して、完璧に、細部まで味わうことができました。」(P220) 彼女は、「公の席で開高のことを話さない」という「禁」を破って、開高は自分が東京で働いていた頃の師であると告げる。湧き上がる感情がそうさせた場面の、双方の間に行き交う呼吸と想波が伝わってくる。オーナーは社屋から徒歩数分の村中に在る、ただの民家のような「世界一の名声を誇るワインが眠る」酒庫へと案内してくれ、樽出しのロマネ・コンティ1997年をグラスに注いでくれる。 読者には、静寂の中ワインがグラスに注がれてゆくその響きが聞こえ、酒庫の薄明かりの中に差している淡く重い濃く清い光が見える。 珠玉のシーンだ。 それはまるで、出会いから30年近く、渡仏から12年、開高の死(1989年)から8年、ワインのごとく「言葉では表せない」彼女の開高への情感と彼から得た「世界」が、異境の酒庫の「樽の中のワイン」のように熟成され、芳醇な香を育み、一条の光となって結実したかのように輝きを放つ・・・、その瞬間だと思えた。

この不器用な娘を、「ややこしい関係」にはならないだろうと踏んで信頼し、妻=牧羊子にマル秘の口座通帳を預け、素性不明の女性への送金まで任せた開高。1987年 彼女の心情の無垢・屈折・無私を全て承知している、二年後に逝く男:開高(57歳)が、テレビ番組『キャビア・キャビア・キャビア』の取材で、スタッフたちとパリを訪れる。躊躇してもやはり向かった再会の場面で、開高は「萬病の薬。(但シ少量ズツ服用ノ事)」と書かれた封筒をくれる。「アパートへ帰ってからお開け」と言われ帰って開けると、薬と思っていた封には真新しい100ドル紙幣が十枚入っていた。電話で礼を言うと「私が若く貧しかった頃、誰かにしてもらいたかったことをしてみただけのことです」。 ええ男やね、と言っておこう。

開高は細川布久子(福子)生涯の師なのだ。

交友通信録: あるサマー・キャンプ

あるサマー・キャンプ【品川宿急襲三人娘(元)からお誘い 第二弾】

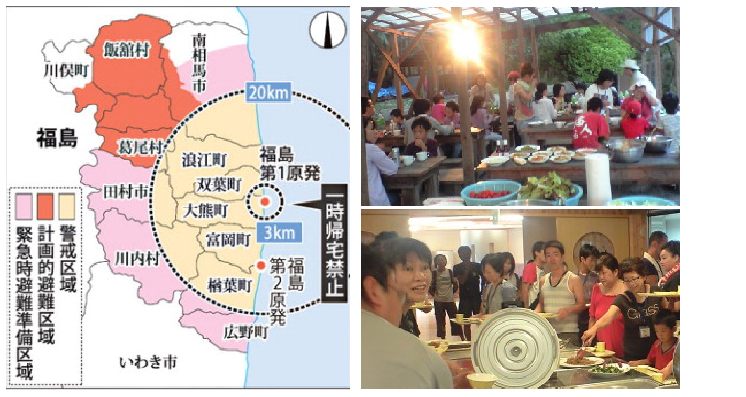

身内の13回忌に合わせて帰阪した。すると、去る五月「福島の子どもたちを放射能から守る会」設立集会からの帰路、品川宿を急襲して一泊、翌日文科省・厚労省交渉して帰って行った三人の女性(http://www.yasumaroh.com/?p=12075)から、「あんたの仕事も用意してあるから、参加しなはれ」と、某取組に誘われた(半ば強引に)。それは、 *屋外プールに入れない福島の子供たちにプールを *子どもたち(大人にも)に自然環境下の遊びを *移住を考えている人にきっかけを *この猛暑下、ひと時の憩いを *福島の親子たちと交流を と、企画された「福島の子どもたちを放射能から守る会・関西」という団体のサマー・キャンプだった。 キャンプ地は吹田市自然体験交流センターという、「千里ニュータウン隣接地に、こんな自然に囲まれたええとこがあったんかい?」と思わせる素晴らしい施設だった。プールもバッチリ。 教師をしている息子とその妻も、その三人の女性に誘われ、プールでの監視要員・子どもたちの遊びや探検ごっこの誘導員として参加していて驚き…。 品川ヤスマロ君はポリープ切除(イボを取る程度の何と言うこと無い手術)直後だったが、参加させてもらい、ウエルカム・バーベキュー・パーティーで「焼きそば」作りを仰せつかり、ひと汗流した次第。

遠路はるばる福島などからやって来た親子の話は、それぞれ切実で、すでに移住先を決定し転職も決めた人、検討中の人、単身残り家族バラバラの人・・・。 進学・転校・仕事・転職・高齢の親・生まれ育った「地元」への愛着を越えた歴史など、様々な生活にまつわる要素に包囲されて、容易に基盤を変更する節目など確定できないのだ。当然だ。 放射能に晒されながら、「動きたい動けない」日々、正確な情報の錯綜・国や行政の「追及されて追いかけて出す情報と対策」に翻弄される、物心の困難・苛立ち・無力感…。 けれど何とかしたいという気力・焦燥。 屋外で遊べないという「異常」が、「当たり前」となり、それに慣れて行く怖さ。 異論を吐けば、地域によっては「変わり者」扱いされてしまい、「守る会・関西」の人も、街で職場でご近所で「そんな小さな取組が何になるんだ?」と言われるらしいが、そこに「戦時下」のような、変わらぬこの国の風土・人心が見えて哀しい。 けれど、人々は知っている。福島の小さな集まりが、五月「守る会」の立上げを果たし、地元行政との国との交渉を経て、20ミリシーベルト問題の撤回・除染作業の開始と拡大・全国に実態を知らせた経緯を。国会での数々の参考人意見・証言を引き出したことを。 「何になるんだ?」ではなく、事実は逆で、「何になるんだ?と言っていて、何になるんだ?」なのだということを…。 企画し実施した女性たちは、何になるんだと言われるまでもなく、自分たちの非力・無力を噛み締めてもいる。福島から参加した人々の生の声を聞けば聞くほど、その思いは増幅もする。けれども、けれども、けれども、・・・ であろう。 事態は続いて行き拡大するのだから…。 菅降ろしに「原子力ムラ」の思惑が見え隠れすると言われているが、政治屋と産・原・報・学の「複合体」の思惑を覆すのは、己の非力と輪の形成の困難を痛感しつつ歩を進める人々の、「何になるんだ?」に怯まない発言と行動、その持続だと思う。

プールに入れない、野外で遊べない、日夜**シーベルトを浴び続ける児童。一時帰宅禁止区域・警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域とされる地域と、その範囲外でもホットスポットと言われる地域に住む全ての児童の疎開を即刻実施すべしと思う。

福島などからの参加者、主催の方々、ご苦労様というより「ありがとう!」です。

交遊通信録: あるメールやりとり 【吉本隆明「反核異論」】異論

知人からのメールを受信した。

フーコーは「啓蒙」とは次のような出来事だと言います。

「カントによれば、啓蒙とはたんに個々人が自分たちの個人的な思考の自由を

保証されるようになるといったプロセスのことではない。理性の普遍的な使用

と、自由な使用が、そして公的な使用が重なり合ったときに、啓蒙が存在する。」 またフーコーは、

「人類が理性を使用する、その時こそ、<批判>が必要なのである。」

ために、理性の使用が正当でありうる諸条件を定義することを役割とする。」 「 錯覚とともに、教条主義と他律性とを生み出すのは理性の非正当的な使用なのだ。」とも、言っています。』

交遊通信録: 友人からの情報

日本の自然エネルギーの技術は世界トップレベル!

なのになぜ自然エネルギーの自給率が

低かったか知っていますか?

その原因の一つが電気を家庭に送る送電線を電力会社の一企業が独占していたからです。

一企業が独占していると送電線は自由に使えません。

道路を一企業が独占しているのと同じだからです。

本来送電線は公共物で、自由利用の原則に基づくものです。

ところが一企業が独占所有しているために、

企業や都道府県、市区町村などが大量の電気を作ったとしても、

公正な価格で販売することができず、その結果、

一方に電気があるのに社会全体では、

電気が足りないという現状が生まれてしまうのです。

『送電線が国有化されたならば、どうなるでしょう?』

送電線が自由利用の原則に基づいて接続自由になると、

企業や都道府県、市区町村は独自で電気を創りはじめます。

その多くは地域の特性に基づいた自然エネルギーとなるでしょう。

世界では一般的に認められている自然エネルギーに対する

固定買取制度により、それらの発電主体は豊かになります。

そして国有化された送電線を使い、地域で作った電気を地域の人が使えるようになるのです。

東京の電気をまかなうために、新潟や福島や青森で電気を作っています。

しかし、その電気は東京に届くまでの距離が遠いため、送電ロスが多くなるだけでなく、

費用も多額にかかるようになってしまいます。

スマートグリッド(※1)のように地域内での発電と配電が調整されれば、

このようなロスは避けられることになります。

もう多くの人が気付いているように、需要をコントロールすれば、

原発が全部止まったとしても電力は足ります。

デマンドサイド・マネジメント(※2)を実行すれば、

限りなく電源を開発する必要はなくなります。

しかも、その電源の多くがco2を排出する火力発電です。

しかし送電線が国有化されるとともに民主化されれば、

自然エネルギーから電気がどんどん販売できるようになり、

火力発電をフル回転させなくてもよくなっていきます。

送電線の国有化が実現すれば、割高な原発からの電気は抑制され、結果、電気代は安くなります。

それぞれの地域が独自でエネルギーを生めるように、送電線の国有化を望む署名を集めたいと思います。

*****

※1『スマートグリッド』デジタル機器による通信能力や演算能力を活用して電力需給を自律的に調整する機能を持たせることにより、省エネとコスト削減及び信頼性と透明性の向上を目指した新しい電力網 。

※2『デマンドサイド・マネジメント』電力消費に関して、消費者側が管理制御に関わること。消費者が制御に参与し、需要量の制御を行うことによって、需給の協調を実現、より効率的で無駄のない需給システムを形成しようというもの。

『一ヶ月で1000万署名に向けて具体的にやる事』

今回、日本中に一気に送電線国有化という風が吹くように

一ヶ月という短期間で署名を集めたいと思います。

ぜひ、一緒にこの一ヶ月、あなたの力を貸して下さい!

★広める用紙や署名ツールはこちら★

*****

悪酔い交遊録: 団塊野郎に ヤスマロ君切れる

ヤスマロ君切れる 物理力行使一歩手前

6月11日、東日本大震災・福島原発事故から3ヶ月目のこの日、『6・11 脱原発100万人アクション』が全国で取組まれた。

東京でもいくつかの集会・デモがあり、ヤスマロは新宿中央公園多目的運動広場に馳せ参じ、小熊英二氏(そもそも単一民族説は戦後生まれだ。戦前は植民地を前提に「複数民族が共有する日本」と嘯いていたぞ!との説=『単一民族神話の起源――<日本人>の自画像の系譜』に共鳴)のいささかハイテンションの演説を聞いた。原発推進=米・中・ロ、脱原発=日・独・伊、解かります?第二次大戦戦勝国VS敗戦国なのです・・・と小熊氏。これにはビックリ。 その後『九条改憲阻止の会』の新宿一周デモの最後尾に合流。アルタ前に到着とはあいなった。

【「九条改憲阻止の会」ニュースより】 ●菅総理は5月31日開かれた全国知事会議に出席し、停止要請した中部電力浜岡原発以外の原発について「安全性が確認されているもの、今後確認されるものについては、稼働して電力供給にあたってもらうという基本的な態度で臨みたい」と述べ、さらには政府の国家戦略室がまとめた「革新的エネルギー・環境戦略」素案が6月4日判明し、重要戦略の1つに原子力を明記し、「世界最高水準の原子力安全を目指す」などと原発の事実上の推進路線を続けることを明らかにしています。 総辞職をまぬがれた菅内閣は原子力政策の大幅修整に踏み込む意志がまるで無いことも改めて判明しつつあります。菅直人の不実な態度そのものです。

はてさて、夜も更けた8時過ぎ、若い人の鳴り物(中々見事だった)を聞きながら帰ろうとしたところ、同世代の通行人が若い人に食って掛かっている。 聞くと、発言趣旨は以下のようなことだった。 『ここであった「新宿騒乱事件」を知っているか? 俺たちはその実行者だ。闘いは遊びじゃないんだ。おれは、半端でお気楽な闘いごっこが嫌いなんだよ。何だ、あのドンチャンは! 君らは、原発廃止に向け努力してきたのか?電気はふんだんに使い放題、事故があれば突然脱原発を言う。俺は、電気代一ヶ月8千円で生活している。いまそこで騒いでいる者の全部とは言わないが、七割は雰囲気に付和雷同する一種のファッションなのだ!』 これが、ヤスマロの何かに触った。 『おい、オッサン待ったらんかい! 何の実行者やと? 100歩いや万歩譲って、お前が言うようにこの中の七割が付和雷同の輩だとしよう。では一体、お前は、残りの三割の人とどう関係する気や? 新宿騒乱? 今それが有効だとは思わないが、やりたいのなら提起してせんかい! さあ、やらんかい。この傍観者! お前は、そうやって他者の取組に難癖を付けては何もしない自分、何の当事者にもならない・なれない・なりたくない自身を防衛してきたのだ。お前が新宿某事件の実行者なら、どこの誰か言うてみい。ハッキリ白黒着けたろか!? 表へ出ぇ(あっ、ここは表か)』 掴み掛かろうとするヤスマロは若者に抱えられ、オッサンは黙って退散した。(若者が止めてくれるとの計算は、もちろんあったのだが・・・)

40数年かけても腹の虫が治まらない風評がある。死ぬまでに何らかの決着を付けたいという衝動に4~5年に一度襲われる。 こういうことだ。 昔、学生期に、何が理由のどういう訳でか、気分の悪いことを言われたことがる。 『S君、T君、A君は本気でやっているが、ヤスマロ君はどこかファッション的でおぼっちゃん的だ、と誰々さんが言うてた』 (当時、まだパフォーマンスという言葉は使われていなかったが、それを言いたかったようだ) 『ヤスマロ君は警察の回し者ではないかと某教授が言うてた』 (当時の学生としては高額の収入を確保していたので、やっかみ半分に面白おかしくそう言われたのか?) 誰々さん、某教授というのがミソでそんな存在は架空なのだ。言っているのはこの作り話をぼくに伝えた当人だと分かってはいたが、煮え繰り返る腹を隠して聞き流した。 実際、本気というのが何のことやら分からなかったし、自分の辞書に照らせば「本気」かどうか怪しいものだし、何より話の伝達者がぼくが親しくしていた友の友人だと聞いていたのでその関係を壊しては悪いと思っていた。 人にそう評されてしまう雰囲気がぼくに在るのなら、それは甘んじて聞かねばならない、と感じてもいた。 その後、労働現場での労働組合結成、破産争議や労組自主経営、他の場所での様々な関わり事項で掴んだことがある。 ある事柄に関わる関わらない、にはそれぞれ理由と根拠があって、それはその人固有の譲れない理路なのだ。自分はかくかくしかじかの訳でこうする。それでいいのだ。そう選択したという「当事者」たる責任において、そうするのだ。それでいい。 そう在ることの「当事者」性は断じて「在る」のだ! と確信できたぼくの個人史だ。 どのような「当事者」にもならない処世を(時には早くに学生期から)掴んでいる御仁は、よく見ていると、よく聞いていると、己といま課題として登場している事柄とのダイレクトな関係=云わば直接性、己とそのこととの関係を語らない・語れない・語りたくない、のだ。 結果、あいつがどうだ、奴がどうした、等等といった本論とは無関係な事柄をグタグタと述べるのだった。 まぁ、もういいのだが・・・。 『仲間』からの評ではない以上、聞き捨てるのが思索者の道だ。苦楽を共有した者がこの種の嫌味を言うはずもない。 新宿でチョッカイ団塊野郎に、思い出したくも無い学生期の苦い記憶が蘇えって切れたのだった。

ところで、ぼくには言うところの「本気」なんぞ ありません! 放っといてくれ! 「本気」なるものの定義に惑い、自身の「本気」度に疑問符を持ち続ける・・・そういう日々ではあった。誰だってそうだと思うのだが・・・。

交遊通信録: 地方議員の「こころざし」

こころざし

先月末、旧友H氏の訪問を受けた。脱原発を目指す地方議会議員の会(正式名称は失念した)の立上げ総会だという。 大学時代以来の友人で、関西の地方議会議員を4~5期している。沖縄平和行進に「村」の若者を多数連れて行くとか、議会で在日詩人の詩を朗読するとか、市の平和事業として公共施設の正面庭に某彫刻家の彫塑を誘致するとか、中々の奮闘振りを常々聞き及んでいた。 有楽町と新橋の間のガード下「ホルモン屋」で一杯となった。酒が進み、当然、福島原発、東日本大震災を巡る話となった。 話が進み、H氏は言うのだ。「自分は、差別の問題、雇用形態の問題、人権の問題、安保の問題、沖縄の問題、九条の問題・・・、それぞれ関わり・提起し、動きもした。けれど脱原発を想い動かねば・・・と思いながらなおざりにして来たのではなかったか?」 「脱原発を 語り・訴え・出来る事はした。しかし、巨大な現実・動かしがたいエネルギー政策を前に、まぁ当分無理かな、と自分と自分の動きに制限を加えはしなかったか?」と。 ただちには、現実的功奏に至らないのだという「訳知り」の「いやらしさ」が、自分の言動を差配しては来なかったか? と悔いるのだ。しつこく・激しく繰り返して語った。 今回の福島の事態・・・それは多くの「勝敗は別にして『答』が見える課題、政治スローガンに要約できるテーマ」に汲々として来た「オレら」に、議員をしているとはどういうことなのかを問うている、と言うのだ。 地方議会議員(かつては、大酒のみにして、事あれば肉体的物理的実力行使もいとわわないバカモノ)の彼にして、何とも学生のような(失礼!)、新人議員のような話を聞かせてもらった。

話が進み、H氏は言うのだ。「自分は、差別の問題、雇用形態の問題、人権の問題、安保の問題、沖縄の問題、九条の問題・・・、それぞれ関わり・提起し、動きもした。けれど脱原発を想い動かねば・・・と思いながらなおざりにして来たのではなかったか?」 「脱原発を 語り・訴え・出来る事はした。しかし、巨大な現実・動かしがたいエネルギー政策を前に、まぁ当分無理かな、と自分と自分の動きに制限を加えはしなかったか?」と。 ただちには、現実的功奏に至らないのだという「訳知り」の「いやらしさ」が、自分の言動を差配しては来なかったか? と悔いるのだ。しつこく・激しく繰り返して語った。 今回の福島の事態・・・それは多くの「勝敗は別にして『答』が見える課題、政治スローガンに要約できるテーマ」に汲々として来た「オレら」に、議員をしているとはどういうことなのかを問うている、と言うのだ。 地方議会議員(かつては、大酒のみにして、事あれば肉体的物理的実力行使もいとわわないバカモノ)の彼にして、何とも学生のような(失礼!)、新人議員のような話を聞かせてもらった。

H氏よ、貴方の様な地方議会議員がいる限り、地方議会に意味があり、貴方の存在に意味がある。 数少ない、何かある度にぼくに意見を求めてくれる友人の存在に、我が残された時間の使い方を考えさせられた一夜だった。 新橋ガード下、久しぶりに「痛飲」した。翌日から(本日に至るまで)、朝起きると全身「蕁麻疹」。市販薬を飲むと数時間で引くし、激しく痒いのではない。ただ、一向に治まらない。 昔(1970)、一度よく似た症状に陥ったことがある。「蕁麻疹」・・・、それは「知恵熱」のようなものだろうか・・・?

![header21[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2011/06/header2111-300x77.png)