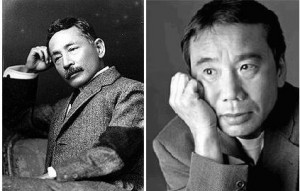

つぶやき: 尖閣・竹島を考える ②明治‐平成、二人の国民作家。中・朝への眼差し

月刊誌・週刊誌が『どうすれば勝てるか、日中文明の衝突』(月刊文芸春秋)、『中国よ、日本が勝つ』(週刊現代)、 『中国5万人スパイ軍団、日本壊滅マル秘作戦』(週刊大衆)、と吠えれば、 夕刊紙が『尖閣戦、中国軍一週間で壊滅』『尖閣奪還作戦、自衛隊24時間で制圧』(いずれも夕刊フジ)と煽る。

2003年、イラク戦争。 「フセインが大量破壊兵器を持っている確かな証拠を、アメリカから示された」と語った首相小泉が、「その証拠とは何か?」と問われ 「それは軍事機密なので言えない」と答え、イラク戦争支援を打ち出した。党首討論では 「フセイン大統領が見つかっていないから、大統領は存在しなかったといえるか」 という小学生以下の詭弁さえも堂々と披瀝したのである。 http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/stop_iraq_bill2.htm 報道各紙・各誌は追随し、政府調達機に乗り込み「イラク取材」と称する物見遊山を決め込み、戦闘地域ではない後方キャンプから「現地報道」と称する「官製情報」の垂れ流しを繰り返した。、当のアメリカでさえ、大量破壊兵器云々のブッシュ・チェイニー・ラムズフェルド「ならず者」三巨頭の「言い分」がデッチ上げだったことが、コリン・パウエル元国務長官の「人生最大の恥」とのコメントまで付けた「誤情報告白」などもあって、今や「常識」となっているというのに・・・。日本の紙・誌は自らの不明を恥じて「官製情報垂れ流し」を検証したか?あるいは当時の為政者の「虚言」を問い直し、その壮大な「虚構」に切り込んで来たか?

先日来の、森口なにがしのIPS細胞の世界初の移植手術ネタに踊った報道は、東大・東大病院などの森口が演出する構図に在る「権威」に平れ伏し、検証を怠った結果だと他の大新聞が言う。 フセインの大量破壊兵器、小泉のウソ・・・、その片棒を担いだ構図を「怠った」とは言わない。「怠った」? 厚かましい。「怠った」というのは、意欲や意志はあり、方向は確保していたが、斯く斯くの理由で図らずも検証作業を果たせなかった、つい怠った・・・無念。そういう場合に用いる言葉だ。君たちに使って欲しくない。 イラク報道・森口報道・・・それは「官製情報」と「権威」の前で何の疑問もなく、だから「取材内容」を垂れ流し、情報発信者の側に立ってその「代弁」をするしか能のない、君たちの本性を示す出来事だ。 そういう報道者が、今、いっせいに冒頭のような報道を繰り返しているのだ。見ておこう。こうやってマスコミは「戦前」を誘導し、「開戦」を推進し、「戦争」を報道し、「銃後」を作るのだ。

****************************************************************************************************************************************************

漱石は、日露戦争(1904年2月~1905年5月)の正にその同時期に、つまり国威発揚・好戦気分・イケイケ報道の真っ最中に、連載著作でこう言っている。 『大和魂!大和魂!と新聞屋が云う。大和魂!と掏摸(すり)が云う。大和魂が一躍して海を渡った。英国で大和魂を演説する。独逸で大和魂の芝居をする。東郷大将が大和魂を有(も)っている。肴屋の銀さんも大和魂を有っている。詐欺師、山師、人殺しも大和魂を有っている。大和魂はどんなものかと聞いたら、大和魂さと答えて行き過ぎた。五六間行ってからエヘンと云う声が聞こえた。三角なものが大和魂か、四角なものが大和魂か。大和魂は名前の示す如く魂である。魂であるから常にふらふらしている。 誰も口にせぬ者はないが、誰も見たものはない。誰も聞いた事はあるが、誰も遇った者がない。大和魂はそれ天狗の類か』(「吾輩は猫である」) 『吾輩は猫である』は日露戦争の只中と直後、戦勝祝賀の提灯行列・ポーツマス講和への「軟弱外交」抗議・「極東ロシア領土の一部を奪うまで止めるな」世論・日比谷焼打ち事件・・・・そうした世情の中、1905年1月から翌年8月まで連載された。

漱石は1900年(明治33年)9月~1903年(同36年)1月の間、文部省から英語学研究(悩ましくも「英文学研究」ではない)という命を受け英国留学している。官費留学であった。研究内容への違和感、会話力のハンディ、アジア人差別(漱石は一際小柄だった)などに悩み、知られている通り失意と衰弱の日々を送った。 漱石が、西欧近代を見せ付けられ圧倒されながら、自己を支えるに大和魂・武士道・天皇・神道を持ち出して対抗するのではなく、『西欧を貪欲に学びつつ、しかも十九世紀風の西欧本位の見方にとらわれず、また国粋主義に陥らず、自分たちが進むべき路を、その文筆活動によって示そうとした』(平川祐弘『内と外からの夏目漱石』、河出書房新社)ことはその後の文筆活動に明らかだ。 ところで、自分たち=すなわち明治以降の日本・日本人=が進むべき路、漱石が構想し願望する近代国家とは、どういうことだったのか。西欧近代を師としながら、その模倣ではない路。西欧近代が、20世紀現代に至り帝国主義的拡張合戦に終始する姿を目撃しながら、そうではないもう一つの近代国家というか、西欧近代とは違う明治日本を構想していたのだろうが、富国強兵・殖産興業という国策、日清・日露の戦争は、それ(もう一つの近代国家)と相容れるものではなく、大逆事件・日韓併合(1910年)が「漱石構想の無理」の最後の結論を刻印するのだった。 『村上春樹と夏目漱石 -二人の国民作家が描いた《日本》- 』(柴田勝二著、祥伝社新書)は、漱石にとってあるべき明治とは、国家として西欧列強と拮抗し得る国力を備えても、戦争と侵略による国家の拡張という路を歩まない国、個人として「自由と独立と己れとに充ちた」(『こころ』)近代的自我を人々が獲得しても、福澤諭吉が「一身独立して一国独立す」(『学問のすゝめ』)に込めた「西欧列強の学問である『実学』を吸収して国力を増強し対峙する」為の近代の功利主義的な(「奪亜入欧も辞さぬ」康麿記)学問ではなく、「自由と独立と己れ」の確立を求める学びの路、それであったと論じている。

1905年、第二次日韓条約により韓国は日本の仲介なしには他国と条約を結べなくなり、つまり外交権を剥奪され、伊藤博文が総監に就任し「保護国」化する。1907年、第三次日韓条約では外交・内政にわたって韓国の自律性は奪い取られる。1908年には、日本は併合指針を決定し、韓国の司法に関する覚書の調印があり、韓国の主体的な法権は剥奪される。1910年、西欧列強の同意を取り付け、国際的に韓国併合を遂げた。 なお、日本政府が閣議において正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所轄とする旨決定し、島根県知事名で告示第40号をもって公示し島根県に編入したのは、韓国併合へ向かう途上の1905年1月~2月のことであった。当時韓国は何の抗議もしなかったというが、当時のドサクサ情勢からして故あるところではある。 『こころ』執筆は1914年4月~8月「朝日新聞」への連載で、第一次世界大戦直前の時期だ。大正(1912~)に入った日本は、戦争と侵略による国家の拡張という明治以来の「物語」を続け、「もう一つの近代国家」への路を採らなかった。前述の柴田によれば、『こころ』の奇妙な人物設定(例えば、先生が他人である私に遺書を託す、など)や先生の自死は、執筆前10年への漱石の思想だという。友人Kを出し抜き、策を弄して「お嬢さん」を奪い取った先生の後年の自死は、明治天皇の崩御・乃木希典の殉死・明治の精神に照らした自己処罰などと言われてきたが、どうも腑に落ちないと言う。「明治」であり漱石の分身でもある先生の自死は、明治の精神に殉じたのではなく、逆に、「大正」たる「私」に戦争や侵略や強奪に終始した明治とは違う時代を期待しつつ、そうはならかった明治を恥じ、明治に決着をつけようとしたものだという。そして歴史に明らかな通り、もちろん「大正」以降もそうはならなかったのである。

『こころ』の物語としての不自然さも、先生・K・私のポジションの奇妙も、あるいはお嬢さん=奥さんを巡る男女間の不自然さも、漱石的寓意の機構の中で、それぞれ明治日本・韓国・大正日本・韓国の文化・抵抗運動の志士や人々などを表象する存在として描くことの難儀ゆえのことだと言う。 柴田によれば、『こころ』で明治日本たる先生にお嬢さんを奪われるKはコリアのKで、Kがかつて「突然姓を変えて周りを驚かせた」というエピソードは「創氏改名」をほのめかしている、となる。『それから』で明治日本たる代助が、友人平岡から奪うその妻三千代は、「三韓」や「三千里」から韓国を想起させるし、『門』では同じく明治日本宗助が友人安井からその共棲者お米を奪うのだが、「安」は安重根(アン・ジュングン)を想起させる、となる。 漱石に問い質すしかないが、一国の・一民族の文化的独自性を無化するような振る舞いは、いかに近代国家たらん・西欧列強に伍さんとする足掻きだとしても、自罰に値する恥ずべき事柄だったというのが『こころ』の核心であり、漱石の言い分だったとする柴田の説に、ぼくは、異論を差し挟む識知を持たない。 徳川世を嫌い、西欧近代に学ぼうとした漱石が、ないモノねだり的に構想した幻視の明治日本は、その後一度も現実のものにはならなかった。 漱石の不快は極まって行くのだ。

『村上春樹と夏目漱石 -二人の国民作家が描いた《日本》- 』(柴田勝二著、祥伝社新書)が述べる村上春樹に関しては彼を殆ど読めていないので後日とします。 20世紀日本にとっての中国、20世紀日本の陰画としての20世紀中国、それ抜きには現代日本を語れない中国。 著作に何度も登場するという、春樹にとっての中国、各位はご承知でしょう。教えて下さい。