衆院選雑感。都知事選雑感、信州大全共闘議長 VS K大全共闘有象無象

自公で2/3、自・維新でも2/3。「戦後レジームからの脱却」とやら(は各分野で進行しているが)の、その仕上げが始まるのか?

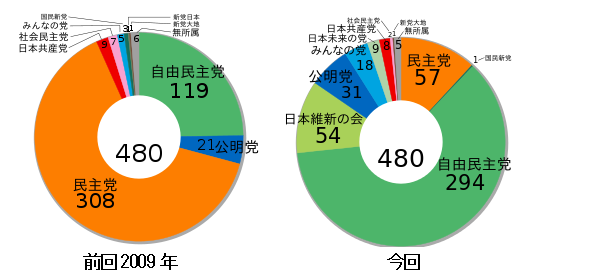

どえらい選挙結果だったが、小選挙区制では前回の民主党圧勝を含め想定範囲内だそうだ。比例区での得票率は、民主は前回2009年の42,4%から15,9%に激減、自民は前回の26,7%と左程変わらぬ27,6%。その比例区の獲得議席は前回民主が87議席・自民が55議席、今回自民が57議席・民主が30議席。小選挙区では維新やみんなの党などが乱立して票が分散し、結果自民が圧勝(得票率43%で、8割:237議席獲得)したそうな。で、小選挙区・比例区合わせてあのような全体の議席配分。民主・社民の大惨敗というのが正直な結果だろう。それ以上の分析や解説は、説の当否は別にして、結果事実については各紙の語る通りだ。 低い投票率はもちろん「自民や他党には入れなが・・・今回は棄権」とする民主党政権への消極的否定の意思表明でもあるだが、比較的良質の記事を書き続けている東京新聞はその批判票の受け皿が無いことへの辛口の提言よりも、この選挙結果への疑義の矛先を選挙制度の欠陥に集約したと誤解されかねない言い分を述べている。民意など反映していないと言う訳だ。曰く「自民は有権者総数の僅か16%の支持で、六割超えの議席を獲得した」(比例区得票率27,6%は、有権者総数の16%だという苦しい言い分)・・・。 しかし、維新・みんななどの得票を加えて俯瞰すれば、自民善戦、維新・みんな躍進というのが正直な概観であり、国民が全体として「ふた巾」分ほど右へシフトしている昨今の世情、尖閣・竹島から国家主義・排外主義の蔓延、安倍・橋下・石原らの主張、それらが一体となって進む景色が迫って来るばかりだ。選挙制度云々(小選挙区制にはぼくはもちろん反対だが)に集約しては、今回の選挙結果の相貌は見えて来ないように思う。 すぐに、休止中の原発再稼動・新規原発建設・尖閣竹島を活用した軍事・防衛予算の増額・公務員異常統治の全国化(大阪維新の会方式)・一層の競争原理主義推進・雇用と労働のルール見直しの停止などがスタートし、安倍は祖父からの悲願「自主(?)」憲法に向けて走り始める。来夏の参院選挙で両院2/3を達成したいのだ。すでに予告通り、憲法96条(改憲発議に衆参両院の2/3の賛成が必要)の変更(過半数でOK)を提案、維新は賛成を表明している。

低い投票率はもちろん「自民や他党には入れなが・・・今回は棄権」とする民主党政権への消極的否定の意思表明でもあるだが、比較的良質の記事を書き続けている東京新聞はその批判票の受け皿が無いことへの辛口の提言よりも、この選挙結果への疑義の矛先を選挙制度の欠陥に集約したと誤解されかねない言い分を述べている。民意など反映していないと言う訳だ。曰く「自民は有権者総数の僅か16%の支持で、六割超えの議席を獲得した」(比例区得票率27,6%は、有権者総数の16%だという苦しい言い分)・・・。 しかし、維新・みんななどの得票を加えて俯瞰すれば、自民善戦、維新・みんな躍進というのが正直な概観であり、国民が全体として「ふた巾」分ほど右へシフトしている昨今の世情、尖閣・竹島から国家主義・排外主義の蔓延、安倍・橋下・石原らの主張、それらが一体となって進む景色が迫って来るばかりだ。選挙制度云々(小選挙区制にはぼくはもちろん反対だが)に集約しては、今回の選挙結果の相貌は見えて来ないように思う。 すぐに、休止中の原発再稼動・新規原発建設・尖閣竹島を活用した軍事・防衛予算の増額・公務員異常統治の全国化(大阪維新の会方式)・一層の競争原理主義推進・雇用と労働のルール見直しの停止などがスタートし、安倍は祖父からの悲願「自主(?)」憲法に向けて走り始める。来夏の参院選挙で両院2/3を達成したいのだ。すでに予告通り、憲法96条(改憲発議に衆参両院の2/3の賛成が必要)の変更(過半数でOK)を提案、維新は賛成を表明している。

流れを変える為に、あらゆる勢力の「連携と結集」が求められる。

*************************************************************************************************************************************************

信州大学全学共闘会議議長と石原後継受命者、その両立の怪。

東京新聞は同日に行なわれた都知事選挙に触れ、12月18日朝刊に選挙史上最大得票を得た猪瀬直樹のことを書いている。 『昭和16年夏の敗戦』(83年文春文庫、2010年中公文庫)という猪瀬氏の著作の紹介だ。 『日米開戦の直前の夏、陸海軍や官庁、民間企業から優秀な若手が内閣総力戦研究所に集められた。「模擬内閣」は、兵器増産の見通しや石油の供給量などを分析して一つの結論に至った。緒戦は奇襲攻撃で勝利するものの、国力の差から劣勢となりソ連の参戦もあって敗れる―――。その後の史実と重なる。「日本必敗」の内容は近衛内閣に報告されたが、政策決定には生かされなかった。』 『当事者への綿密な取材を基に、日本が戦争に突入したプロセスを描いたのは、当時三十六歳の猪瀬直樹さんだった。』

猪瀬直樹氏は1946年生まれ、ぼくと同世代。69年当時、彼は信州大学全共闘議長だったという。新左翼某党派のキャップだったとのことだ。 互いのその後数十年の来し方や辿り着いた地点は違っていようと近似であろうと、それは知ったことではない。ぼくはぼくなりに、その後関与した「労働運動」や「争議」後の「自主経営企業の運営」を通じて、己と己の思考の「限界や不備や無理」を見て来た。とりわけ「全共闘」的言動に最も欠けていた思考とは、自分たちの単位社会を運営する「自治能力」=云わば『実現力、実行力、吸引力、協働構成力、「創り出す」を伴った反逆、共苦・共助の考え』に関する思想だ。その意味からは、猪瀬氏の近年の省庁や公団・公的機関への緻密な裏付けある指摘や行動力・実現力は、自治・運営の重要な一側面だと思う。 ある高名な表現者に言われたことがある。「叛乱と自治・・・。叛乱は極端に言えば、ある意味では誰にだって出来るんだ。しかし自治は難しい。それは気概だけでは実行・持続出来ないし、運営に関する無知無謀は人々をかえって不幸にするのだから・・・」

猪瀬直樹とは、ぼくを含む同世代者・近似体験者の多くが、雇用・労働・教育などがゆっくりと深く「改編」されていった80年代以降の時代を、世の変化と人々の受難を一顧だにせず(いや二顧も三顧もしてはいたのだが)、職場と生活、つまりは「仕事」という名の「収入と肩書」と「住宅ローンと偏差値偏重教育」に汲々として過ごしたことの、都政規模の確信犯的変異態なのか? そうではあるまい、彼の課題は「自治」を巡る「民」の模索ではなく、「統治」を巡る「治者」の方法論だったに違いない。市井の勤労者より罪深いと言いたいのではない。そうではなく、罪なんかではなく、それは位相の違う異次元のテエマなのだ。 身の周りのことにたぶん「屈服」したのだろうぼくたち市井の民が、政治的にも思想的にも「文化論」的にも「同時代」を生きたことにならない云わば「全共闘パパ」なのだとしたら、後継者指名を得たという意味では石原氏の言動にヨイショしたと言える猪瀬氏は、「上昇志向全共闘」の「トップランナー」なのか? 彼は、同時代を生きたと言えるのだろうか? 石原慎太郎氏の後継者指名を得るほどの「自治能力」が、「全共闘」的欠落への「回答」だとすれば、石原の「自主憲法」「尖閣上陸、自衛隊常駐」「核兵器保有論」「国家主義的学校運営」「日の丸・君が代の強制」「従軍慰安婦問題への立場」などへの無言の支持または同意という対処・振舞は、「信州大全共闘議長」猪瀬氏の何に対する「回答」であり、未来に向けたどのような提言なのだろう? 同世代者、近似の古い体験を持つのかもしれない者としては、そこのところを是非とも訊きたいのだ。![jibunwouru[1]](http://www.yasumaroh.com/wp-content/uploads/2012/12/jibunwouru13.jpg) 彼には、軍部や政治家よりも事態と世論を戦争へと誘導するのに力を発揮した、マスコミや世間が作り出す「空気」という力学を考察した『空気と戦争』(文春文庫、2007年)という著作があり、評価されてもいる。 願わくば、安倍・石原・橋下・大新聞・大メディアによって作られる、排外主義・競争原理統治の深化・反脱原発・改憲への「空気」の前で、自著を再読して襟を正してもらいたいところだ。 対米戦争を「負ける」戦争だとシュミレートしたのが「昭和16年夏の模擬内閣」の「日本必敗」論だと言う。 なら、対欧米戦争でなく対アジア戦争はどうなのか? 対欧米戦争に限って「バカな戦争」「無謀な戦争」とする者の論を数多く聞いて来た。 直感で言えば、その戦争観に在る「ある種のダブルスタンダード」は、猪瀬氏の「石原都政の継承=自治能力云々と国家主義の同居」という無理や、全共闘世代に於ける「60年代末的自己と80年代以降の{傍観・見過ごし}パパの併存」という矛盾と、どこかで同質なのだと思えてならない。 そんな全共闘パパの{傍観・見過ごし}が作り出した、剥き出しの競争が支配する社会・見渡せば非正規雇用ばかりが若者を覆う世、そこで生きざるを得ない若者たちは、競争と自己責任を振りかざす、例えば「維新」に投票しているのだ。 彼らは、「社会民主主義的福祉政策は、公への依存心と怠け者病を創り出す」「競争の結果、不遇に在る人へのフォローは公が行なう。我々の主張と彼らの主張、どちらが社会的コストが低く、どりらが人々が活き活きするのか勝負しようや」とする論につい期待するのだ。競争原理主義とはつまるところ君に跳ね返って来るんだよ、維新の刃はやがて投票した君に向かうのだよと言ってみても話は噛み合わない。 正社員として安定した生活を送って来たお前たちの言い分など聴きたくはないというところだ。 『論座』で見た「希望は戦争」なるコピー(2007年)の衝撃は生きており強化されていると言えよう。

彼には、軍部や政治家よりも事態と世論を戦争へと誘導するのに力を発揮した、マスコミや世間が作り出す「空気」という力学を考察した『空気と戦争』(文春文庫、2007年)という著作があり、評価されてもいる。 願わくば、安倍・石原・橋下・大新聞・大メディアによって作られる、排外主義・競争原理統治の深化・反脱原発・改憲への「空気」の前で、自著を再読して襟を正してもらいたいところだ。 対米戦争を「負ける」戦争だとシュミレートしたのが「昭和16年夏の模擬内閣」の「日本必敗」論だと言う。 なら、対欧米戦争でなく対アジア戦争はどうなのか? 対欧米戦争に限って「バカな戦争」「無謀な戦争」とする者の論を数多く聞いて来た。 直感で言えば、その戦争観に在る「ある種のダブルスタンダード」は、猪瀬氏の「石原都政の継承=自治能力云々と国家主義の同居」という無理や、全共闘世代に於ける「60年代末的自己と80年代以降の{傍観・見過ごし}パパの併存」という矛盾と、どこかで同質なのだと思えてならない。 そんな全共闘パパの{傍観・見過ごし}が作り出した、剥き出しの競争が支配する社会・見渡せば非正規雇用ばかりが若者を覆う世、そこで生きざるを得ない若者たちは、競争と自己責任を振りかざす、例えば「維新」に投票しているのだ。 彼らは、「社会民主主義的福祉政策は、公への依存心と怠け者病を創り出す」「競争の結果、不遇に在る人へのフォローは公が行なう。我々の主張と彼らの主張、どちらが社会的コストが低く、どりらが人々が活き活きするのか勝負しようや」とする論につい期待するのだ。競争原理主義とはつまるところ君に跳ね返って来るんだよ、維新の刃はやがて投票した君に向かうのだよと言ってみても話は噛み合わない。 正社員として安定した生活を送って来たお前たちの言い分など聴きたくはないというところだ。 『論座』で見た「希望は戦争」なるコピー(2007年)の衝撃は生きており強化されていると言えよう。

話は、重大だ。ぼくらは、ぼくらの言い分が、政府・官僚・財界挙げた総動員で成す新自由主義に基づく競争とそのこぼれた部分への「施し」(もちろん出来はせず、捨て置くのだが)よりも、思想的にも、そしてもちろん実質的にも人々の自立の観点からも「優位」にあることを示さなければならない。それは至難の業だ。 畢竟、それは若者・労働者個々人の「自尊」を巡る話へと行き着きそうに思う。自尊を確保出来れば社会的受難を「自分が悪い」と「擬似謙虚」に受け止める自己責任論の呪縛から解き放たれる可能性の地に立てる。当然それは自己の内に「他尊」が育つ契機となり、やがて他者もまた陥っていた自己責任論から、共に離陸する「協同」へと向かうはずだ。 新自由主義・競争原理主義には、勝者の擬歓びだけがあり、施す側の強者が居るのだ。だから、当然、圧倒的多数の敗者が居り弱者が居る。 人々が「活き活きする」というのはひとつの詐術であることは明らかなのに、届かない。 その構造の因のひとつから、80年代以降の我が世代の{傍観・見過ごし}を除外することはできないとの指摘が在る。その時期、人々がよく働く勤労者であり、今の若者よりは恵まれていたとしても「それなり」に「大変」な生活を生き、よき親であったことを前提にした上で、それでもなお、上記指摘をぼくは認めたい。そう思う。 ぼくらの世代が80年代~90年代の「働き盛り」に持ってはいなかった射程外思想とは、例えばこういう考えのことだ。 国・財界代表と全労働団体が、こんな協定を交わすような思想のことだ。 『例えば、15%の人員削減の代わりに、仕事のシェア方法を労使で工夫し、人員数は据え置き、15%の人件費削減に応じる』