読書: 細川布久子著 『わたしの開高健』

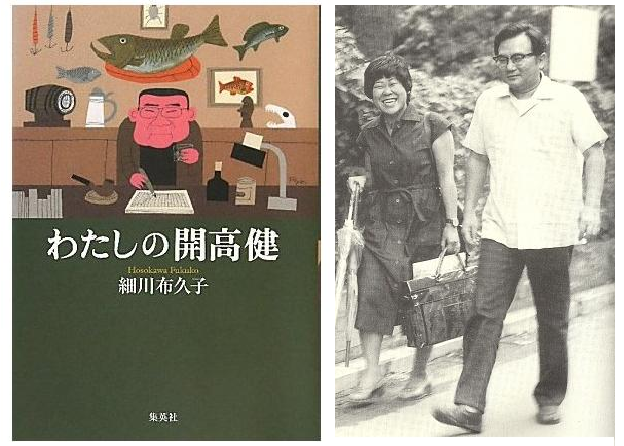

『わたしの開高健』 (細川布久子著、集英社、¥1600)

ある殉愛または非転向 -高名な作家への恋物語的相貌の向こうに-

ぼくが二年しか在籍しなかった大学で、ひと時、時間と空間を共有(?)した知人が本を出した。『わたしの開高健』(集英社、¥1600)だ。 本に挿入されている古いモノクロ写真の彼女は、間違いなく鮮明な記憶通りの彼女自身だ。

たぶん大柄だった彼女は、ふくよかな笑顔を湛えて当時の印象のまま写っている。 60年代末、男たち(もちろんぼくを含めて)は、主観的には、「歴史」や「思想」や「政治」を大上段から語り、「闘い」に明け暮れ、限られた思考の範囲で「連帯」の糸口を(自称)真摯(稚拙)に模索してもいた。 一方で、その途上で当然に出遭う異性との関係について戸惑い、とりわけ女性性を自分たちの言葉と行ないの中に定位させることに躓き、その領域では(だから、すなわち他の領域でも)「戦後」内に居ることも「戦後・後」を打ち出すこともできず、云わば宙ぶらりんのまま漂っていたのではなかったか? 例えば、互いの異性関係を旧来の「戦後」的メロドラマの言葉や、「戦後」的アンチ・メロドラマの言葉で揶揄するだけでなく、実際その文脈の中で実践(?)してもいた。誰も、彼女の、その大柄・ふくよか・笑顔の陰に棲むものになど気付かぬごとくに・・・。当時はもちろん、40年を経ても、婚姻・職場・生活・各種取組を通して、「戦後・後」の男女の方法論や「女性性」を掴みあぐねているではないか。ぼくはそうだ。 彼女は学生期の「全共闘」への共感と違和、出会いと訣別を次のように書いている。 『夜になると大阪城の上から下方にある府警本部の動きを見張るという、レポと呼ばれた学生運動支援活動に加わっていた』 『私には一種の政治アレルギーがしぶとくこびりついていた。イデオロギー人間は真っ平だった。』 『私に苦い絶望感と虚無感を植え付けたのは母校にいた党派の人間たちだった。イデオロギー論争と政治的アジテーションに酔い、それ以外の人間性を切り捨てる彼らの論理と行動は不毛としか見えなかった。』 『バリケードの内側で目撃した彼らの生態に失望し、上っ面の観念論に嫌悪を覚えるだけだった。』(P80) 後年(ある雑誌の編集スタッフだった七〇年代末)、編集長の知人:元活動家の「戦争責任を問うべき敵の指摘が曖昧だ」という「開高のヴェトナム戦争の捉え方」への論難に、「正義やイデオロギーを超えた人間の現実としての『戦争』を見てしまった作家の虚無を想像したことがあるのですか」(P81)と口を閉ざしながら想っているのだ。 誤解を恐れながら言うが、ぼくらが棲んでいた界隈の風景とは、彼女にそう見られた当の「彼ら」自身が彼女と同じことを、無自覚にも自分以外の人々に感じているという一種の「倒錯状況」に居ながら、彼女のように訣別することなくその界隈に居続けた風景ではなかったか? ならば、それは、実のところ不誠実な時間であり、その不誠実に与した者がそのツケを支払わねばならないとしても、それは道理と言えよう。当時も今も、彼女の言い分に「そうだけれどもそうじゃない」「そうではないものの為に云々」などと言い返し得る言葉も思想も行ないの歴史も、ぼくは築けてはいない。情けなく苦く痛い限りだ。

大学最後の年に開高健『夏の闇』に出会い、「真に純粋な芸術的感動」(P7)を得た彼女は、「ストーリーや登場人物といったエレメントではなく、作品全体が放射するもの、『夏の闇』の世界そのもの」に捉えられ、次いで『輝ける闇』を「むさぼるように読んだ。」とあり、「この人間の言葉は、信じられる、そう思った」(P11)と言う。 開高の言葉と存在は彼女を捉えたのだ。 やがて東京へ出た彼女は、雑誌『面白半分』の編集アシスタント期に得た偶然の機会を、意思的にゲットして心酔する開高に出会う。その後の場所と立場を変えて彷徨しながら続く「私設秘書」(本人自称)のような開高への関りの時間と暦は、開高の言動・著作によって刻まれて行ったと言っても過言ではあるまい。けれどもそれは、ファン心理・追っかけ・文学乙女の過度の傾倒・恋・・・などを超えた、先生と呼べる存在・師と仰げる存在を持つ者には理解できる心理心情だ。彼女の場合、それが、時に開高の母親であり・姉であり、精神的な妻でさえあるとしても、深層におんな布久子の「おんなの子」の恋愛感情があったとしても、それは開高への感情の部分でしかなく、ぼくには違和感はない。 開高の言葉と一挙手一投足を、全身全霊に刻んで行く不器用で誠実な姿も、「開高さんは、いかり肩で胸に厚みがあり上半身はがっしりしている。」「開高さんは決して太っていないのである。」(P64)との気色ばんでの言い草も、それらはいずれもそのまま「敬愛」と「慈愛」の表現だ。 時にスリリングでさえある、開高への「表現しようもない」感情の機微は、読んでもらうしかないが、 この一冊の美しいラスト・シーンに、ぼくは遠い日の彼女の笑顔を重ねつつこう思った。 男の感覚で軽々に痛々しいなぁ・・・と思う者が居たとしても、親しい女友達が全て理解した上で好感を隠して照れながら「恋物語?」と言ったとしても、あなたはその半生に独り何ものかを貫いた者には認められるべき、ささやかな矜持を慎ましく抱え持っていていいのだ。あなたは開高そのものではなく、開高への己の心情と、開高との邂逅によって獲得した世界・・・つまりは己の生の核に、殉じたのだ。 それは、広い意味での、一種の、本源的な意味での、非転向なのだ。

そのラストは、準備され組み立てられた小説の筋書き以上に、澄みわたり沁みわたり感動的でさえある。 曲折を経て1985年パリへ向かった彼女は貧しい単身生活を続け、やがて「かけがえのない私のワイン水先案内人だった」「開高さん」(P56)に誘われるようにワインに向かう。1995年には、8年にわたる渡仏生活を綴った「私のワイン修行記といった内容」(P215)の『エチケット1994』で第四回開高健奨励賞を受賞する。爪に火を灯す経済事情から、試飲会に出かけては培ったワイン道だと言う。 1997年、雑誌『ブルータス』から声が掛かりロマネ・コンティのダブル・オーナーへのインタヴューの仕事を得る。 一通りの用意された応答の最後にこう訊く。 「過去に多くの人がロマネ・コンティをさまざまなかたちで誉めそやします。一番お気に入りの評価は?」 「日本の作家の小説『ロマネ・コンティ・一九三五年』(故・開高健:著)です。このヴィンテージはもはや存在しないし、我々のどちらも味わったことがありません。しかし、この小説を通して、完璧に、細部まで味わうことができました。」(P220) 彼女は、「公の席で開高のことを話さない」という「禁」を破って、開高は自分が東京で働いていた頃の師であると告げる。湧き上がる感情がそうさせた場面の、双方の間に行き交う呼吸と想波が伝わってくる。オーナーは社屋から徒歩数分の村中に在る、ただの民家のような「世界一の名声を誇るワインが眠る」酒庫へと案内してくれ、樽出しのロマネ・コンティ1997年をグラスに注いでくれる。 読者には、静寂の中ワインがグラスに注がれてゆくその響きが聞こえ、酒庫の薄明かりの中に差している淡く重い濃く清い光が見える。 珠玉のシーンだ。 それはまるで、出会いから30年近く、渡仏から12年、開高の死(1989年)から8年、ワインのごとく「言葉では表せない」彼女の開高への情感と彼から得た「世界」が、異境の酒庫の「樽の中のワイン」のように熟成され、芳醇な香を育み、一条の光となって結実したかのように輝きを放つ・・・、その瞬間だと思えた。

この不器用な娘を、「ややこしい関係」にはならないだろうと踏んで信頼し、妻=牧羊子にマル秘の口座通帳を預け、素性不明の女性への送金まで任せた開高。1987年 彼女の心情の無垢・屈折・無私を全て承知している、二年後に逝く男:開高(57歳)が、テレビ番組『キャビア・キャビア・キャビア』の取材で、スタッフたちとパリを訪れる。躊躇してもやはり向かった再会の場面で、開高は「萬病の薬。(但シ少量ズツ服用ノ事)」と書かれた封筒をくれる。「アパートへ帰ってからお開け」と言われ帰って開けると、薬と思っていた封には真新しい100ドル紙幣が十枚入っていた。電話で礼を言うと「私が若く貧しかった頃、誰かにしてもらいたかったことをしてみただけのことです」。 ええ男やね、と言っておこう。

開高は細川布久子(福子)生涯の師なのだ。

書店の平台に山積みになっている1冊を買いました。恐らくよく売れているのでしょう。御同慶の至りです。

「全共闘」の中の党派に対するヤスマロさんの真摯な対応は、ヤスマロさん自身がその清算に生涯を掛けていると言っても差し支えないだけに、実に重みがあると思います。

また、「編集長の知人で元活動家らしい人物」の開高批判に対する著者の内心での反論も、2011年のヴェトナムの現状を考え合わせると実に重要で、説得力があると思います。(もっとも僕はまだ『夏の闇』も『輝ける闇』も読んでいないのですが、可及的早く買って読んでみたいと思っています。)

著者はフランスに住んで、ワインをライフワークにしているようですが、僕はワインはもとより酒については全くの門外漢なので、この点で本書の半分は分からず、まことに残念です。

しかし、自称「へちゃ」(写真を見ると実際にそのようですが)で、フランス行きを前に、「あちらに行けば、キミでもいいという奇特な男もいるでしょう」などと開高さんにからかわれながら、ただ一途に開高さんを思い続け(その間に実は何かあったりしたのならまた別ですが)、その純粋さの故にその生涯が一つの完成品になっている、という希有の自伝で、その点では「戦後・後」ではなく、「戦後」でもなく、ひょっとして「戦前」的ではないか、と思ったりもしています。

結末の酒庫のシーンは、まさに「珠玉のシーン」ですね。