連載⑬: 『じねん 傘寿の祭り』 一、 チヂミ (9)

一、 チヂミ ⑨

裕一郎は、その後高志と当然仕事で何度も顔を合わせたが、亜希のことには触れていない。介入はまるで自身の家庭崩壊を辿るようなことでしかないと思ったし、何よりも、高志が亜希に心奪われた理由がよく解かったからだ。 一週間後、亜希は仕掛りの現場を後輩へ丁寧に引継ぎ、一身上の事情によりと告げて退社して行った。余りの素早さに驚いたが、高志が自らスパッと身を処さない経過に先行きを確信したのか、高志とのしたくも無い駆け引き、妻とのドロ試合など「キャリア」にならないと考えたのか…。 裕一郎は、その行動をアッパレと思った。もちろん裕一郎には何の連絡もなかった。 元居たNGO団体に戻ったとか、沖縄に向かったとか噂されたが、亜希の交友関係は社内の誰も知らず、年が明けた頃にはもう亜希の話題は出なかった。

黒川からの誘いを何度も受け沖縄へ行こうかと思い始めていた。拾ってもらいながら三年にも届かず去ることははばかられたが、三月末とうとうノザキの野崎氏に願い出た。それを伝え聞いた高志は一応慰留したが、それは形式的なものだった。 一女性社員の退社が、例え自身との私的な関係に由来しているとしても、それが裕一郎が職場を去る理由に重なると、高志が考えるのは奇妙ではある。裕一郎が、自分の撤退と亜希のことが関連しているだろうなと自覚するのも同様だ。 何故だろう。その奇妙をむしろ当然だと思ってしまう六十近い男が二人、若い娘が遺して行ったある鮮やかさに支配されて向かい合っていた。 「秋に松下君が辞める前、逢うたんか? 何か言うてたか?」 「いや。現場帰りに呑んだけど何も言うてなかったぞ。なんで?」 「そうか。そんな気がしたんや」 高志のデスクと社員のデスク群との間の壁面に、コルクボードがあって、様々な連絡事項が貼られている。資格試験の講習会、新入社員歓迎会・・・。隅に絵葉書がピン止めされている。松下さんより!と矢印を描いた紙が横に貼ってあった。 「見てもええかな?」 「ああ・・・。辞めた直後、チーム宛に来たらしい。何ヶ月にもなるのに、連中が外し忘れとるんや。瀬戸内海の写真やな、消印は下関や。携帯電話の番号もアドレスも変わっていて繋がらないらしい」 手に取って、絵写真の裏を見ると、宛名欄の下半分にチーム員四人のニックネームがあって、その一人一人への短い激励とアドバイスが書いてある。寝過しが貴方のホントの力量を半減させていると思う、現場に足を運べば今以上に人は動いてくれるはず、発注遅れは結果としてと言う以前に元々現場軽視なんです、連日事務所に遅くまで残っているのは決して誇るべきことではありません、などとあって、最後の行にこうあった。 私? 『ひと夜秘め独り往く朝霧あさし身捨つるほどの恋路はありや』 高志が「そんな気がしたんや」と言った根拠は分かっていたが、答えようもない。 「松下さん、誰かと別れたんか?」 「心当たりないな・・・。社員のプライベートは知らん」 「パロディと言うか、これ本歌取りやな。本歌作者は笑うてるやろうけど、これは相手を責めるというのではなく、精一杯、自分と相手両方と言うか、関係全体を相対化しようと真面目に振り返っているよな」 「・・・・・・」 「高志。得難い人が辞めたな」 「・・・・・・・。黒川さんを手伝うって? 二度ほど彼から焼物を買うたことがある。大変やぞ、あのジジイ」 「ああ分かってる。まぁ短期間やし、沖縄には迷惑やろうが、癒し?リフレッシュ?」 「裕一郎、大阪に帰ったら、戻って来てもええんやぞ。場所は用意する」 声を出さず、片頬だけ崩して返した。

黒川からの誘いを何度も受け沖縄へ行こうかと思い始めていた。拾ってもらいながら三年にも届かず去ることははばかられたが、三月末とうとうノザキの野崎氏に願い出た。それを伝え聞いた高志は一応慰留したが、それは形式的なものだった。 一女性社員の退社が、例え自身との私的な関係に由来しているとしても、それが裕一郎が職場を去る理由に重なると、高志が考えるのは奇妙ではある。裕一郎が、自分の撤退と亜希のことが関連しているだろうなと自覚するのも同様だ。 何故だろう。その奇妙をむしろ当然だと思ってしまう六十近い男が二人、若い娘が遺して行ったある鮮やかさに支配されて向かい合っていた。 「秋に松下君が辞める前、逢うたんか? 何か言うてたか?」 「いや。現場帰りに呑んだけど何も言うてなかったぞ。なんで?」 「そうか。そんな気がしたんや」 高志のデスクと社員のデスク群との間の壁面に、コルクボードがあって、様々な連絡事項が貼られている。資格試験の講習会、新入社員歓迎会・・・。隅に絵葉書がピン止めされている。松下さんより!と矢印を描いた紙が横に貼ってあった。 「見てもええかな?」 「ああ・・・。辞めた直後、チーム宛に来たらしい。何ヶ月にもなるのに、連中が外し忘れとるんや。瀬戸内海の写真やな、消印は下関や。携帯電話の番号もアドレスも変わっていて繋がらないらしい」 手に取って、絵写真の裏を見ると、宛名欄の下半分にチーム員四人のニックネームがあって、その一人一人への短い激励とアドバイスが書いてある。寝過しが貴方のホントの力量を半減させていると思う、現場に足を運べば今以上に人は動いてくれるはず、発注遅れは結果としてと言う以前に元々現場軽視なんです、連日事務所に遅くまで残っているのは決して誇るべきことではありません、などとあって、最後の行にこうあった。 私? 『ひと夜秘め独り往く朝霧あさし身捨つるほどの恋路はありや』 高志が「そんな気がしたんや」と言った根拠は分かっていたが、答えようもない。 「松下さん、誰かと別れたんか?」 「心当たりないな・・・。社員のプライベートは知らん」 「パロディと言うか、これ本歌取りやな。本歌作者は笑うてるやろうけど、これは相手を責めるというのではなく、精一杯、自分と相手両方と言うか、関係全体を相対化しようと真面目に振り返っているよな」 「・・・・・・」 「高志。得難い人が辞めたな」 「・・・・・・・。黒川さんを手伝うって? 二度ほど彼から焼物を買うたことがある。大変やぞ、あのジジイ」 「ああ分かってる。まぁ短期間やし、沖縄には迷惑やろうが、癒し?リフレッシュ?」 「裕一郎、大阪に帰ったら、戻って来てもええんやぞ。場所は用意する」 声を出さず、片頬だけ崩して返した。

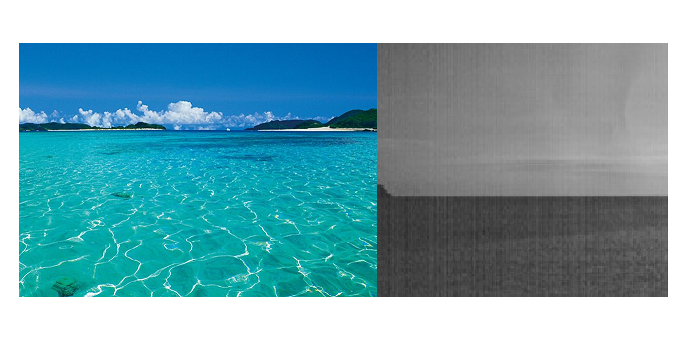

高志の背中の向こうのモノクロ映像には、墨絵薄闇の海と寄せて返す仄白い波が見える。映画の場面転換法ワイプのようにそれを追い出すカラー画面には、澄んで輝く空の下、緑の島とコバルト・ブルーの海が広がって行く。 噂を聞いていたからか、亜希が沖縄に居るような気がしていた。

(一章 チヂミ 終)