たそがれ映画談義: 『パリ20区、僕たちのクラス』

『パリ20区、僕たちのクラス』(08年、フランス映画。ローラン・カンテ監督) http://class.eiga.com/

仕事帰り、脚を延ばして神保町「岩波ホール」へ。平日、最終回、満席だった。

学校モノにありがちな、**志向派の「説教モノ」「根性モノ」「教育勅語近似モノ」でも、

逆に「スローガンもの」「理想モノ」「熱血モノ」「自慢モノ」「告発モノ」でもない。

公教育の当事者の偽らざる「希い」と「失望」を、その狭間での「努力」と「限界」を、

パリ20区は、移民の多い地域で、親たちが移民の多い公立校を嫌い我が子を「私学」へ行かせるので、公立中学校の移民率はさらに高くなる。

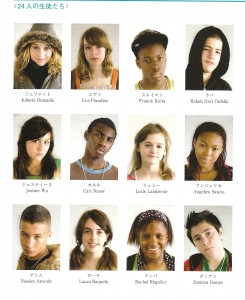

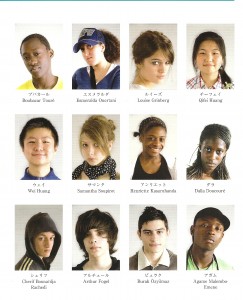

アフリカから来た黒人、カリブから来た黒人、旧植民地アルジェリアから来た子、イスラム世界からの移民、アジア人・・・・・・。 スーパーマンではなくイエスマンでもない、一個の迷える中学校国語教師:晩期青年フランソワの熱心さと弱さと怒りと癒しと諦めと諦めない繰り返しが、24人の生徒に届き・届かず、寄り添い・寄り添えない現実。

読む・聴く・語る・書く・考える、言葉の成り立ちに棲んでいる歴史性や社会的蓄積もやんわり伝える・・・、とりわけ移民の子が多い中で・・・。 「国語」を教えるということの深い必然を見させてもらった。 中学時代、このように「国語」を教えて欲しかったなぁ~。いや教師は挑戦していたはずだ。

こっちがキャッチ出来なかったのだ。

映画はもちろん何らの回答を示すことなく終るのだが、訳知りどもに 「いかがわしい答えなど簡単に言うな!」 「それでも公教育が持つ可能性を手放さない」

と告げているように思えた。 24人の14~15歳と、ムッシュ・フランソワ。 素晴らしい映画でした。

ガーディアン紙: 努力し、時に失敗しながらも、21世紀の新たな共和国を作ろうと、自分の限界に挑戦しようとする教師たちの姿。 ニューズウィーク紙: 中心にあるのは「言葉の重要性」という問題である。

ところで、日本の職員会議には決定権はなく、校長の指示を聞くだけの場とされ、当然に発言も激減し創造性が消えたと 校長自身が告白しているが、実態はどうなのか? 東京都のような実情はすでに全国的なのか。 東京を含めて本来の姿を快復して欲しい。映画によれば、フランス・パリは東京都とは違うぞ。 東京都教育委員会などの強引を改める。それ、「民主」党政権の、職場の民主への課題ですよ!学べ! 教育委員会! 教師が自分達の中で「民主主義」的運営を出来ずして(自粛して)、子どもに如何なる「民主」を伝えられると言うのか?